在经济寒冬的背景下,书画艺术家面临着市场萎缩、收入减少的挑战。为了适应新形势,书画艺术家可以尝试以下转型与创新路径:

1. "拓展销售渠道":

- "线上销售":利用电商平台、社交媒体等线上渠道销售作品,降低成本,扩大受众。

- "跨界合作":与文创产品、家居装饰等企业合作,将书画作品转化为实用产品。

2. "创新艺术形式":

- "融合现代元素":将传统书画与现代设计、流行文化相结合,创作出更具时代感的作品。

- "跨界艺术":尝试与其他艺术形式如音乐、舞蹈、戏剧等结合,打造综合艺术作品。

3. "提升个人品牌":

- "社交媒体营销":通过微博、抖音、微信公众号等平台展示个人作品,与粉丝互动,提高知名度。

- "参加艺术展览":积极参加国内外艺术展览,提升个人在艺术界的地位。

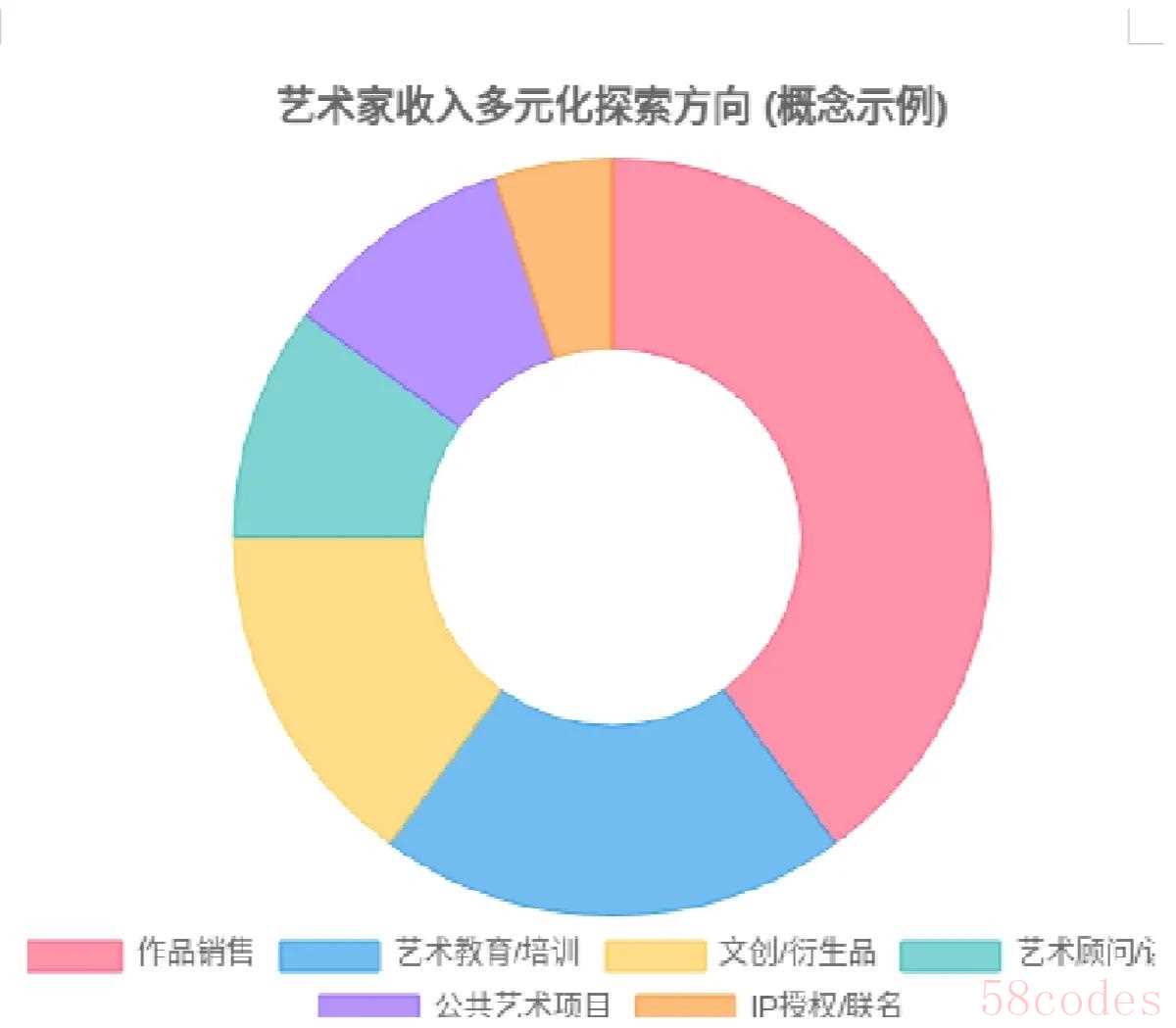

4. "多元化收入来源":

- "开设工作室":为书画爱好者提供创作、学习、交流的空间,通过工作室的运营获得收入。

- "艺术培训":开展书画培训课程,传授技艺,培养新一代书画爱好者。

5. "关注市场需求":

- "研究市场趋势":关注市场动态,了解消费者需求,调整创作方向。

- "定制化服务":为企业和个人提供定制化书画作品,满足个性化需求。

6

相关内容:

这年头,画画写字的咋活?经济一紧,艺术市场也跟着“感冒”,不少书画家都琢磨着,光靠卖画不行了,得找新路子!两年前,大家还预测新生儿会反弹,结果呢,954万,没到1000万,这下得重新算账了。这艺术圈,到底该咋整?

2024年,全球经济下行,国内书画艺术市场遇冷,艺术家面临收入减少、市场萎缩的困境。预测新生儿反弹未达预期,进一步加剧了艺术家对市场前景的担忧。艺术家们开始探索跨界合作、数字化转型等新路径以求生存和发展。

2024年,全球经济下行压力传导到国内,各行各业都感觉“寒风刺骨”,书画艺术圈也没能幸免。以前,不少书画家靠画廊、藏家吃饭,经济一不好,藏家腰包紧了,画廊生意也差了,大家手里的钱自然就少了。2024年,大家本来都盼着新生儿数量能反弹到1000万以上,结果呢,只反弹到954万,这事儿后来才知道,对市场影响挺大。新生儿少了,意味着未来潜在的书画爱好者、消费者也少了,这就像给本就冷清的市场又泼了盆冷水。难怪会这样,书画家们开始坐不住了,得想辙啊!

首先,大家开始琢磨跟企业、品牌“搞对象”,也就是跨界合作。比如,有的艺术家把自己的画印在包包、衣服上,跟品牌联名,结果呢,产品卖得挺火,艺术家也能拿到授权费,名气也大了。还有的艺术家,干脆把自己的画或者标志性元素做成各种小玩意儿卖,什么丝巾、茶杯、手机壳,结果呢,发现挺受欢迎,能赚钱。为啥会这样呢?有网友认为,现在年轻人喜欢有设计感、有个性的东西,艺术家作品正好能满足这点。但也有人说,这其实也是艺术家没办法的办法,市场不景气,不搞点新花样,饭碗都保不住。

其次,数字化这把火也烧到了书画圈。以前,艺术家卖画主要靠画廊、展览,现在呢,开始上网了。有的在抖音、小红书直播画画,跟粉丝互动,结果呢,不少人还真在网上买画了。还有的把画做成NFT,也就是数字藏品,在网络上卖,结果呢,也吸引了一批新粉丝。为啥会这样呢?有网友认为,网络方便啊,艺术家可以直接面对全国甚至全世界的买家,省了不少中间环节。但也有人说,这玩意儿水太深,很多艺术家根本不懂,容易踩坑。

最后,艺术家们也开始琢磨提升自己“做生意”的本事。以前,好多艺术家觉得搞艺术就够累的了,不想管那些俗事,结果呢,经常是作品卖不出去,自己还不知道咋回事。现在呢,开始学学怎么包装自己、怎么推广作品、怎么跟人打交道了。为啥会这样呢?有网友认为,现在这社会,啥都得会点,艺术家也不能只埋头画画。但也有人说,这其实挺难的,不是谁都能当“生意人”的。

书画家们面对的市场变化,就像坐上了一辆颠簸的车,每个角落都感觉到了震动。以前那种“酒香不怕巷子深”的日子一去不复返了,现在得主动吆喝,还得吆喝得有技巧。2024年,书画市场从“收藏驱动”转向“消费驱动”的趋势越来越明显。以前,那些有钱的藏家是市场的主力,他们买画主要看升值空间。经济一不好,他们出手就谨慎了,市场自然就冷了。结果呢,书画家们发现,光靠等藏家上门不行了,得想办法让普通老百姓也喜欢上书画,愿意掏钱买。

于是,跨界合作成了热门词。艺术家跟品牌联名,就像一场场“艺术与商业的相亲会”。艺术家把自己的风格、元素授权给品牌,品牌呢,借艺术家的名气提升自己的格调,双方都能得好处。比如,阿里云跟一位叫熊超的艺术家合作,搞了个水墨大片,把传统水墨跟现代科技结合,结果呢,网上讨论度很高,双方都赚了眼球。还有奥迪,找了个叫齐兴华的3D插画艺术家,给新车做宣传,画面酷炫,年轻人喜欢。这些案例说明啥?说明艺术家的作品不只能挂在墙上,还能穿在身上、用在产品上,市场空间大得很。不过呢,这事儿也不是那么容易,得找到合适的品牌,还得有好创意,不然就是“鸡肋”,食之无味,弃之可惜。

除了跟品牌“搞对象”,艺术家们还发现,把自己的作品变成“知识产权”(IP),然后授权给各种行业用,是个不错的赚钱路子。就像天品艺轩,跟艺术家韩美林合作,把他的画用在首饰、玩具上,还跟周大福、建设银行这些大公司合作,推出联名款,结果呢,卖得不错,艺术家和公司都赚了。这说明啥?说明艺术家的作品是有价值的,关键是怎么把它变现。不过呢,这事儿也有风险,如果授权管理不好,作品被滥用,艺术家名誉就受损了。

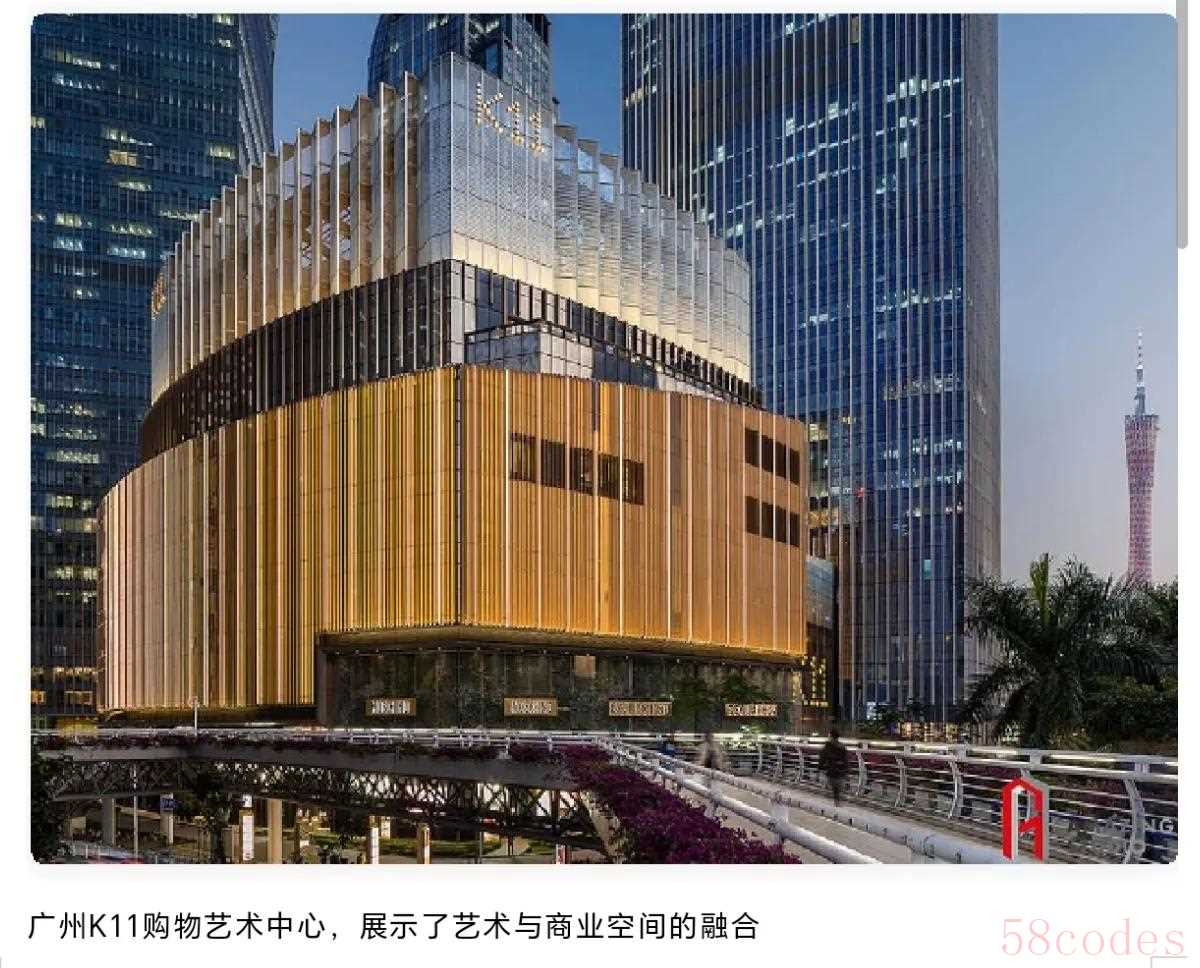

艺术家们还发现,企业愿意出钱赞助他们搞创作、办展览,或者请他们去企业里“驻留”一段时间,搞点艺术活动。这对艺术家来说,简直是“及时雨”,能提供创作经费和展示平台。比如,上海有个艺术百代美术馆,搞了个“Art+100国际青年艺术家驻留计划”,计划5年招100个艺术家,提供创作机会,结果呢,吸引了不少年轻人。还有K11艺术村,也搞驻留项目,给年轻艺术家提供创作空间。这说明啥?说明企业也明白,搞点艺术活动,能提升自己的文化形象,对吸引人才、客户都有好处。不过呢,艺术家也得注意,别只想着拿钱,还得真拿出点像样的作品来。

艺术家们还发现,把自己的作品挂到商业空间里,比如商场、酒店、餐厅,能提升这些地方的格调,也能让自己作品得到展示。结果呢,很多商场都愿意跟艺术家合作,搞艺术展览、装置,吸引客流。这说明啥?说明艺术离生活越来越近了,不再是高高在上的东西。不过呢,艺术家也得注意,别为了挂到商场里,就降低作品质量,那可就“因小失大”了。

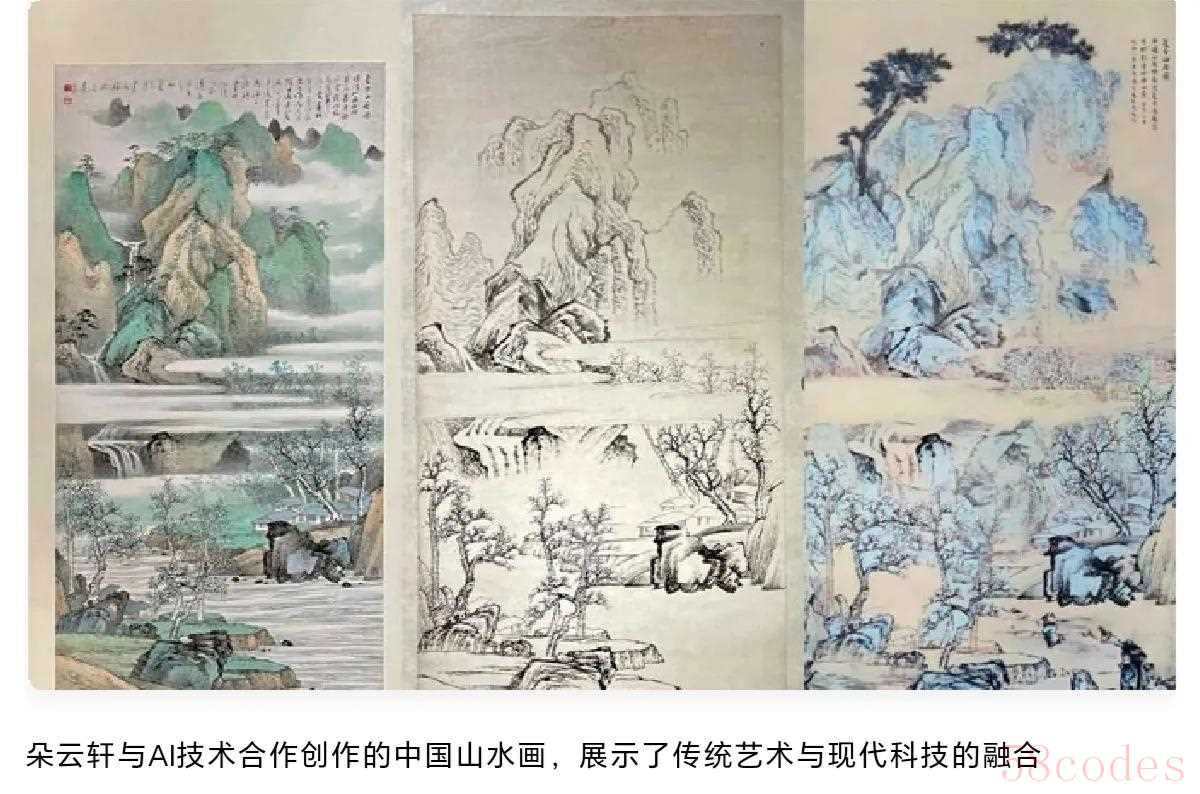

海派艺术家在这方面玩得挺溜。海派艺术本身就融合了中西文化,开放包容,跟现代商业、科技结合得挺自然。比如,百年老字号朵云轩跟百度合作,让人工智能学习陆小曼的画,然后跟当代画家一起完成了一幅画,结果呢,两幅画都被拍卖了。这说明啥?说明传统文化也能跟科技结合,搞出点新花样。还有上海设计师叶青,把上海的传统钩针编结技艺用到高定服装上,还去了米兰时装周,让全世界都看到了东方文化。这说明啥?说明传统文化只要用得好,就能焕发新生。不过呢,海派艺术家也得注意,别只顾着跟商业、科技“混搭”,还得保持自己的艺术追求,不然就“四不像”了。

跨界合作要想成功,得注意几点。首先,双方得目标一致,都想着把事儿做好,不能一个想赚钱,一个想出名,最后“鸡飞蛋打”。其次,得有专业的团队负责对接,合同签得明明白白,别到时候扯皮。再次,艺术家得守住底线,别为了钱就随便降低作品质量,那可就“自毁长城”了。最后,双方得经常沟通,别各玩各的,最后“离心离德”。

数字化浪潮来得快,书画家们有点措手不及,但又不得不赶紧跟上。以前,他们习惯了在宣纸上挥毫泼墨,在画室里闭门创作,现在呢,得学会在屏幕上“舞文弄墨”,在网络上“广结善缘”。2024年,书画直播间成了新风景线。艺术家们拿起手机,对着镜头,一边画画,一边聊天,结果呢,不少人还真在网上卖出了作品。还有的艺术家,把作品拍成高清图片,上传到电商平台,结果呢,也吸引了一些买家。这说明啥?说明网络是个好东西,能打破地域限制,让艺术家直接面对更广泛的受众。

NFT,也就是非同质化代币,成了书画圈的热门话题。艺术家可以把作品数字化,然后铸造成NFT,在网络上卖。每个NFT都有独一无二的编号,记录在区块链上,防伪又防抄袭。结果呢,一些艺术家通过卖NFT赚了不少钱,也吸引了一批新粉丝。不过呢,NFT在中国内地的发展,更侧重于版权保护,而不是金融投机。这说明啥?说明NFT是个新工具,用好了能保护艺术家的权益,但得谨慎,别被“割韭菜”。

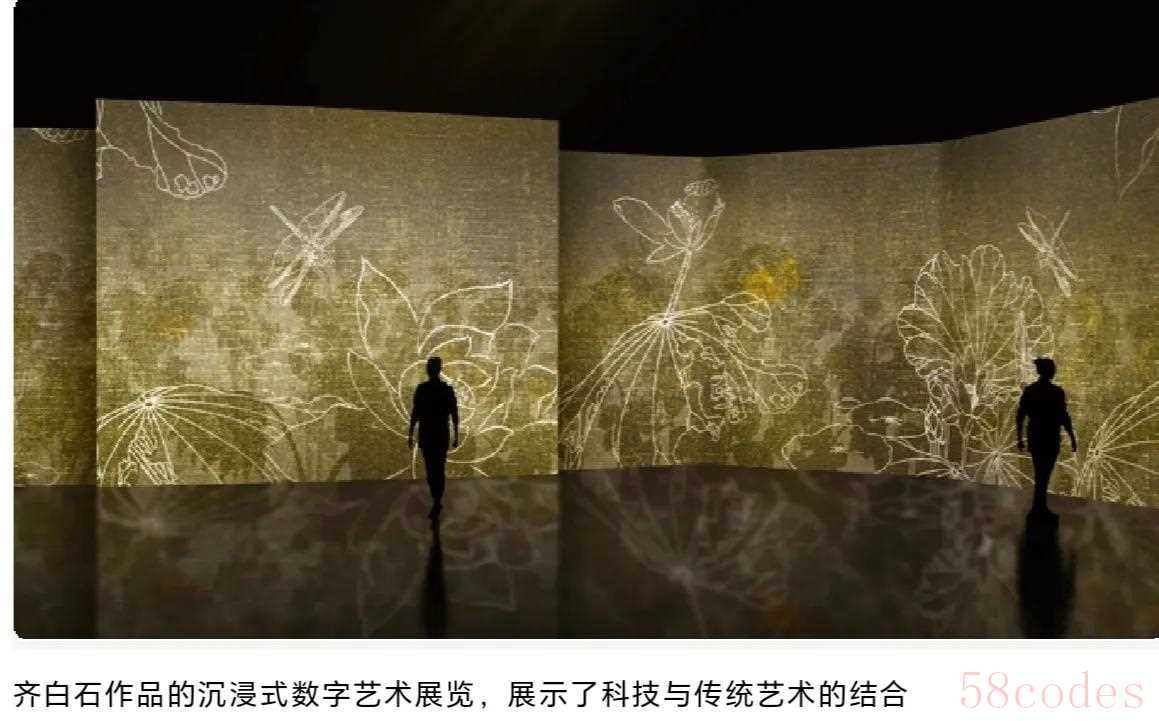

VR、AR技术也让书画作品“活”了起来。以前,观众看画,就是平面的,现在呢,通过VR、AR,可以“走进”画里,跟画里的人物互动。比如,湖南美术馆搞了个齐白石的数字光影展,结果呢,观众就像真的走进了齐白石的画里,感觉特别震撼。这说明啥?说明科技能让艺术更生动,更能打动人。不过呢,这些技术成本高,不是所有艺术家都能用得起。

AI技术也开始“入侵”书画圈。AI可以帮艺术家画画、配色,甚至还能模仿某个艺术家的风格创作。比如,朵云轩跟百度合作,让人工智能续画陆小曼的画,结果呢,效果还不错。这说明啥?说明AI是个强大的工具,能提高创作效率,还能探索新的艺术形式。不过呢,AI创作的作品算不算艺术,还有争议。这说明啥?说明科技是一把双刃剑,用好了是助力,用不好是阻力。

数字化转型对书画家来说,挑战不小。很多艺术家,尤其是年纪大的,对电脑、手机这些玩意儿不熟,学起来费劲。还有的艺术家,作品版权意识淡薄,容易被盗用。还有的艺术家,觉得数字化太“俗”,不愿意用。这说明啥?说明转型得慢慢来,不能一蹴而就。不过呢,也有一些艺术家,积极学习,利用数字化工具,把自己的作品传播得更广,也赚到了钱。这说明啥?说明只要肯学,总能找到出路。

书画家们发现,光靠等市场回暖不行,得自己“练内功”,提升自己的综合能力。2024年,不少艺术家开始琢磨怎么把作品卖得更好,怎么让更多人认识自己。以前,他们只管创作,现在呢,还得学学市场营销、品牌运营这些“杂七杂八”的东西。结果呢,一些艺术家通过打造个人品牌,在网上积累了不少粉丝,作品也卖得不错。这说明啥?说明艺术家也得学会“包装”自己,不能只埋头苦干。

艺术家们还发现,不能只靠卖作品吃饭,得拓展收入来源。于是,他们开始办培训班、讲座,教别人画画、讲艺术史,结果呢,也能赚点钱。还有的艺术家,搞文创产品,把自己的作品印在杯子、T恤上,结果呢,年轻人挺喜欢。这说明啥?说明艺术家也得“多条腿走路”,不能把鸡蛋放在一个篮子里。不过呢,这些副业也得有度,不能本末倒置,影响创作。

艺术家们还发现,得跟同行多交流,跟策展人、画廊老板、收藏家多打交道,这样机会才多。结果呢,一些艺术家通过参加行业活动,认识了很多人,作品也卖得更好。这说明啥?说明“人脉”很重要,不能只顾着闭门造车。不过呢,跟人打交道也得有原则,不能为了利益就放弃自己的艺术追求。

艺术家们还发现,得了解市场,了解买家喜欢什么。结果呢,一些艺术家开始研究年轻人的审美,创作一些更符合他们口味的作品,结果呢,年轻人挺喜欢。这说明啥?说明艺术家也得“与时俱进”,不能老是老一套。不过呢,迎合市场也得有度,不能为了卖钱就放弃自己的艺术追求。

艺术家们还发现,得关注政策,争取政府的扶持。结果呢,一些艺术家申请了政府的创作基金、展览补贴,结果呢,得到了不少支持。这说明啥?说明“政策”是个好东西,得好好利用。不过呢,申请政策也得有实力,不能只想着“白拿钱”。

书画艺术圈的这场“寒冬”,既是挑战,也是机遇。艺术家们只有不断学习、创新,才能在风浪中站稳脚跟。艺术之路,没有尽头,只有不断前行!

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏