“以母之名设基金”指的是用奖学金的形式,将150万元人民币作为基金,用于表彰、奖励或支持特定领域、教育项目或社会公益活动。以下是一些可能的用途和背景:

1. "教育领域":

- "奖学金":为成绩优异或需要经济援助的学生设立奖学金。

- "学术研究":资助优秀学者进行科研工作,鼓励创新。

- "教育项目":支持贫困地区或特殊需求学生的教育项目。

2. "社会公益":

- "扶贫项目":用于资助贫困地区的基础设施建设、教育普及等。

- "环境保护":支持环保活动或项目,提高公众环保意识。

- "公共卫生":用于支持疾病预防、健康教育和疾病治疗等领域。

3. "特定领域":

- "科技创新":资助科技研究,鼓励创新创业。

- "文化艺术":支持文化艺术创作和传承,弘扬民族文化。

以下是一个具体的例子:

"以母之名设基金":某位企业家为了纪念和感谢自己的母亲,决定出资150万元人民币设立“以母之名”奖学金基金。该基金主要用于奖励在我国教育领域做出突出贡献的教师,以及资助家庭经济困难但品学兼优的学生。此外,该基金还关注贫困地区的基础教育,为改善当地教育条件提供资金支持。

这样的基金不仅能够传承家族精神,还能为社会做出积极贡献,促进社会和谐发展。

相关内容:

150万元奖学金以母亲之名设立教育基金,这个决定背后藏着比744分状元更耀眼的光芒。

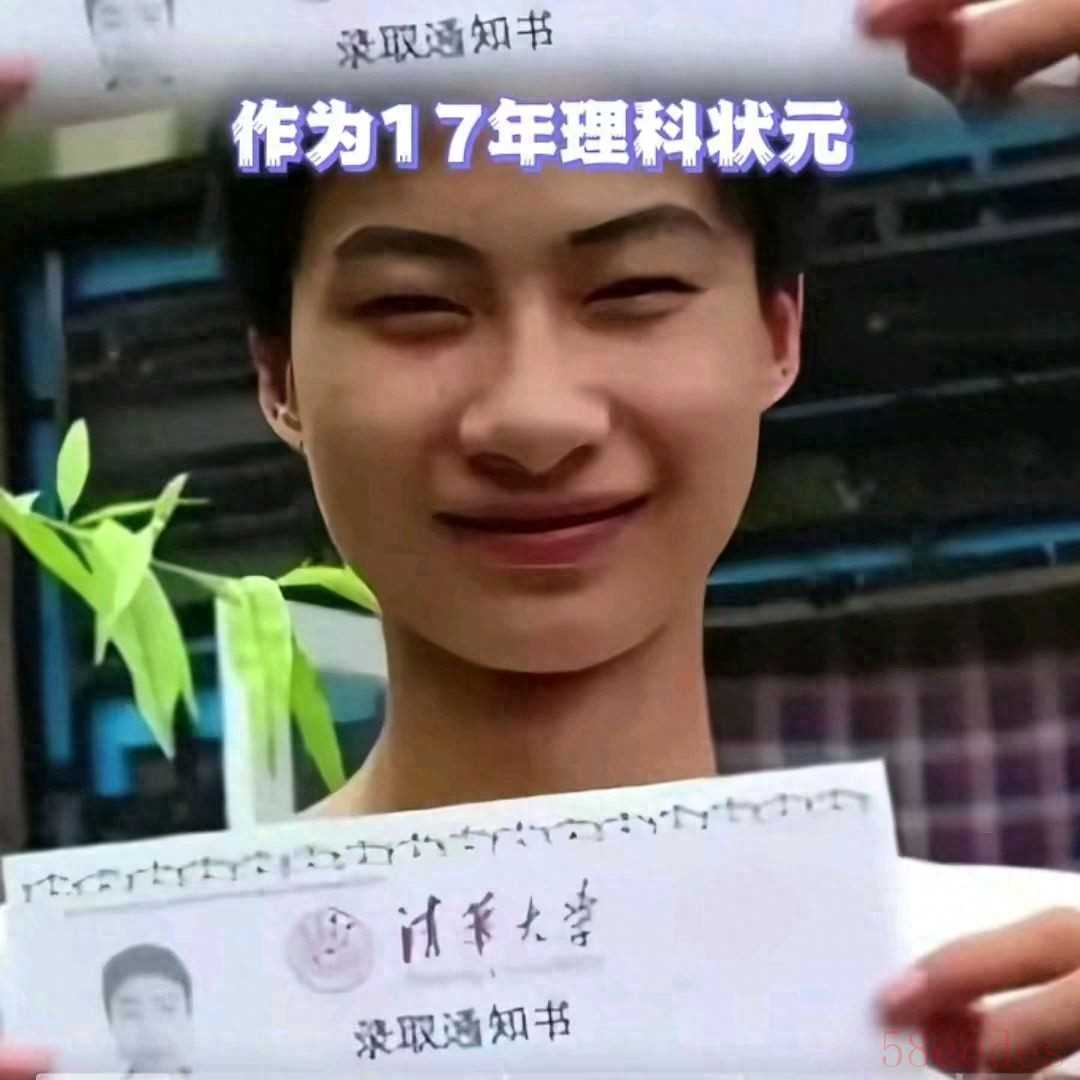

2017年,河北沧州少年庞众望以接近满分的成绩考入清华大学,成为全国瞩目的理科状元。 但比分数更震撼的,是他的人生剧本:父亲患有精神分裂症,母亲李永春因幼年患病下肢瘫痪,他自己6岁时被确诊先天性心脏病。当同龄人在父母怀里撒娇时,5岁的庞众望踩着板凳学做饭,课余时间捡废品换钱,在母亲摇着轮椅挨家借来的医药费中完成心脏手术。

但比分数更震撼的,是他的人生剧本:父亲患有精神分裂症,母亲李永春因幼年患病下肢瘫痪,他自己6岁时被确诊先天性心脏病。当同龄人在父母怀里撒娇时,5岁的庞众望踩着板凳学做饭,课余时间捡废品换钱,在母亲摇着轮椅挨家借来的医药费中完成心脏手术。

一、轮椅上的课堂:比清华更早的人生必修课

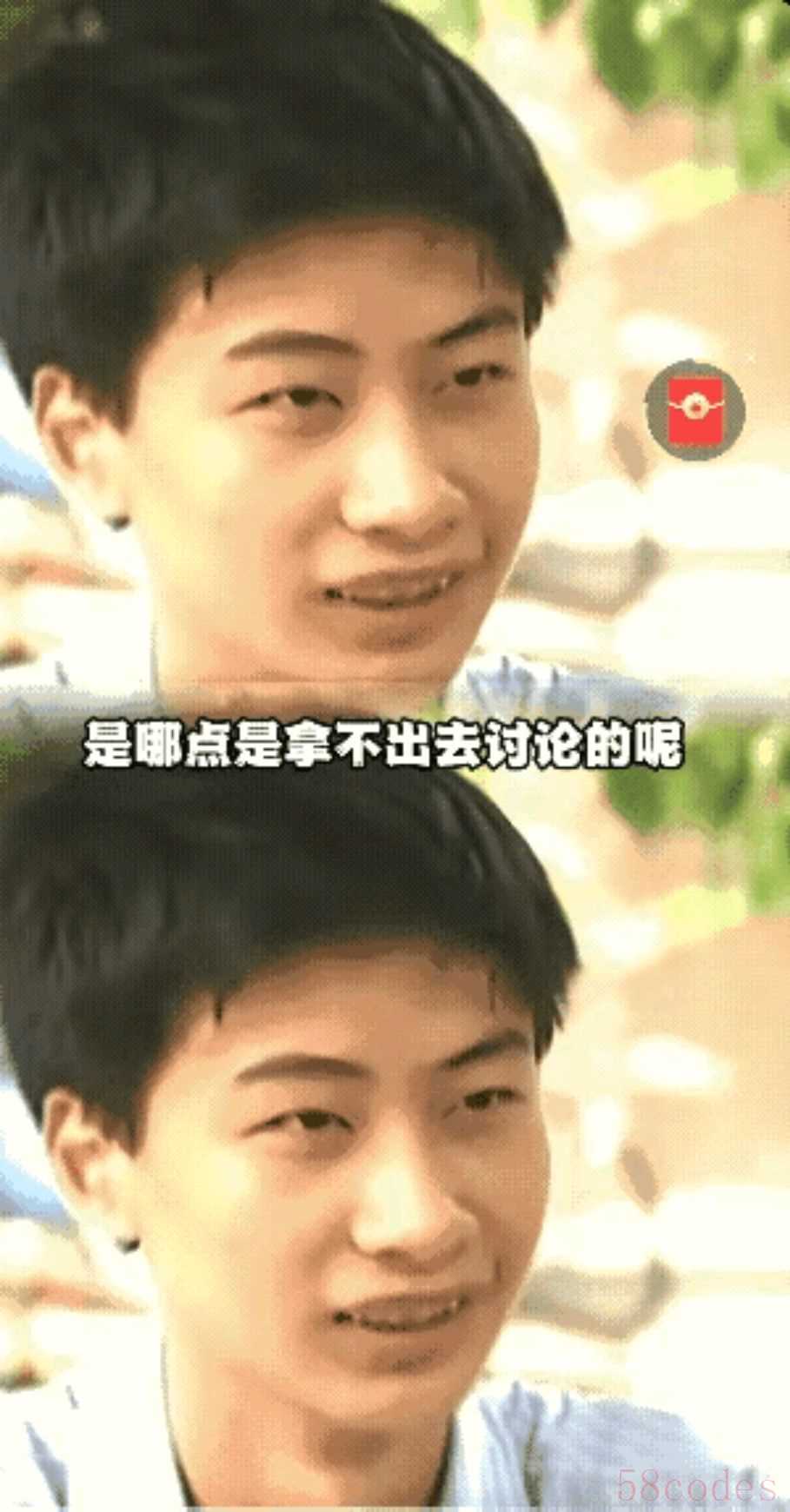

当记者问及原生家庭时,庞众望的掷地有声:“我的家庭有什么不能讨论?他们应该羡慕我!”这份底气源于瘫痪母亲李永春独特的“挫折教育”——她从未向孩子传递生活的怨愤,反而用破旧轮椅载着庞众望去田间认识作物,在昏黄灯光下陪他解数学题。清华大学心理学教授彭凯平指出:“积极情绪传递比物质条件更能塑造抗挫力,庞母正是情绪价值的供给大师。” 在清华精仪系,庞众望的选择更显深意:专攻国家急需的“光网络感知技术”。当同窗追逐金融、计算机热门专业时,他埋首实验室研制光纤传感设备,三年发表5篇SCI论文,手握3项专利。导师邢飞透露:“他总说科研要解国家急需,就像当年乡亲凑钱救他的命。”

在清华精仪系,庞众望的选择更显深意:专攻国家急需的“光网络感知技术”。当同窗追逐金融、计算机热门专业时,他埋首实验室研制光纤传感设备,三年发表5篇SCI论文,手握3项专利。导师邢飞透露:“他总说科研要解国家急需,就像当年乡亲凑钱救他的命。”

二、300万奖学金的“去中心化”分配

手握300万奖学金(含清华大学“未来学者”等多项奖金),庞众望的分配方案引发热议:150万设立“李永春教育基金”,资助乡村教师培训;100万为沧州农村学校购置编程教学设备;50万定向援助先心病儿童。这种“去中心化”分配颠覆了传统学霸路径。教育学者熊丙奇分析:“他用资源流动打破阶层固化——乡村教师获培训能改变更多孩子,电脑设备让编程教育下沉,先心病援助则是对生命接力的闭环。”

三、苦难的背面是光源

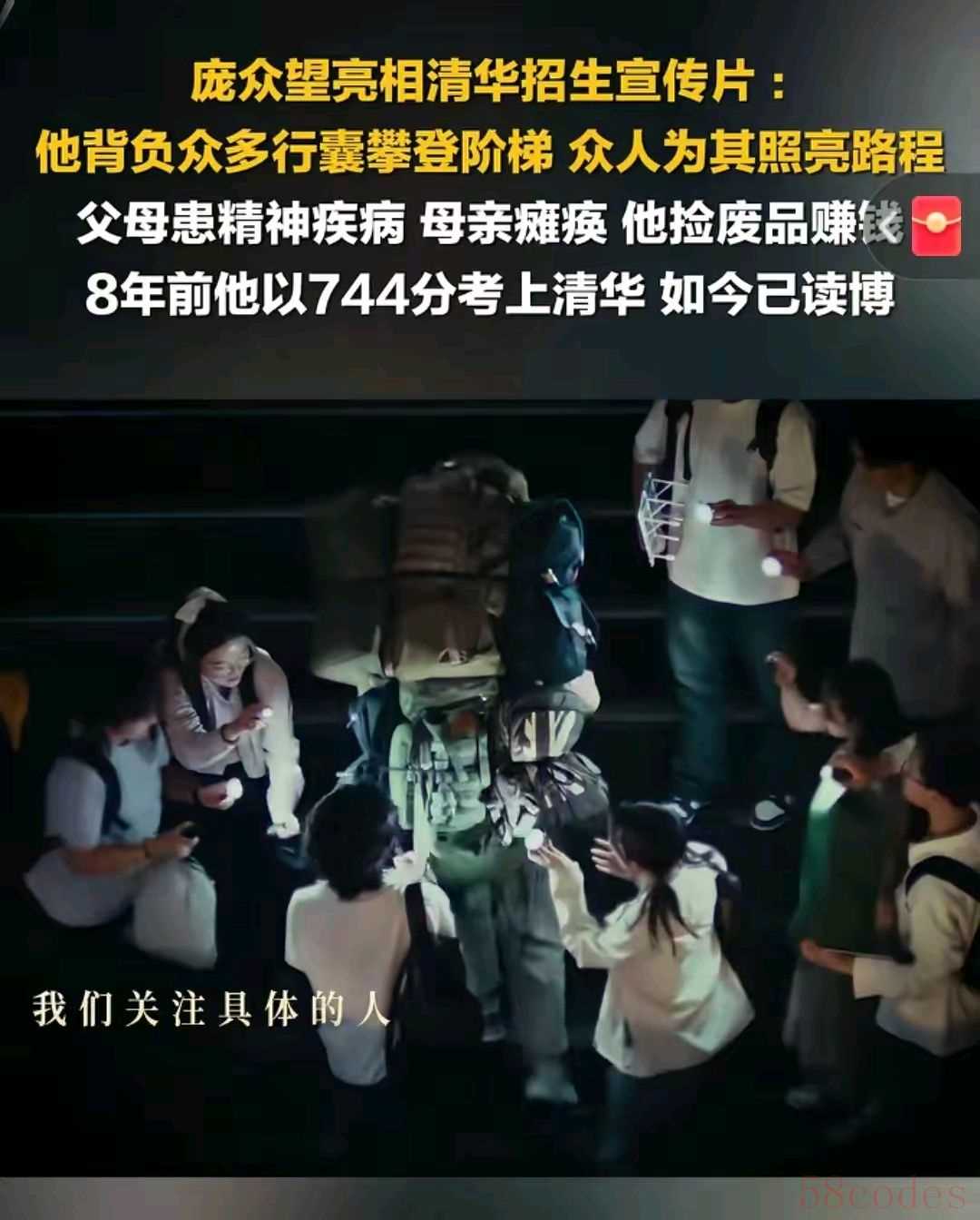

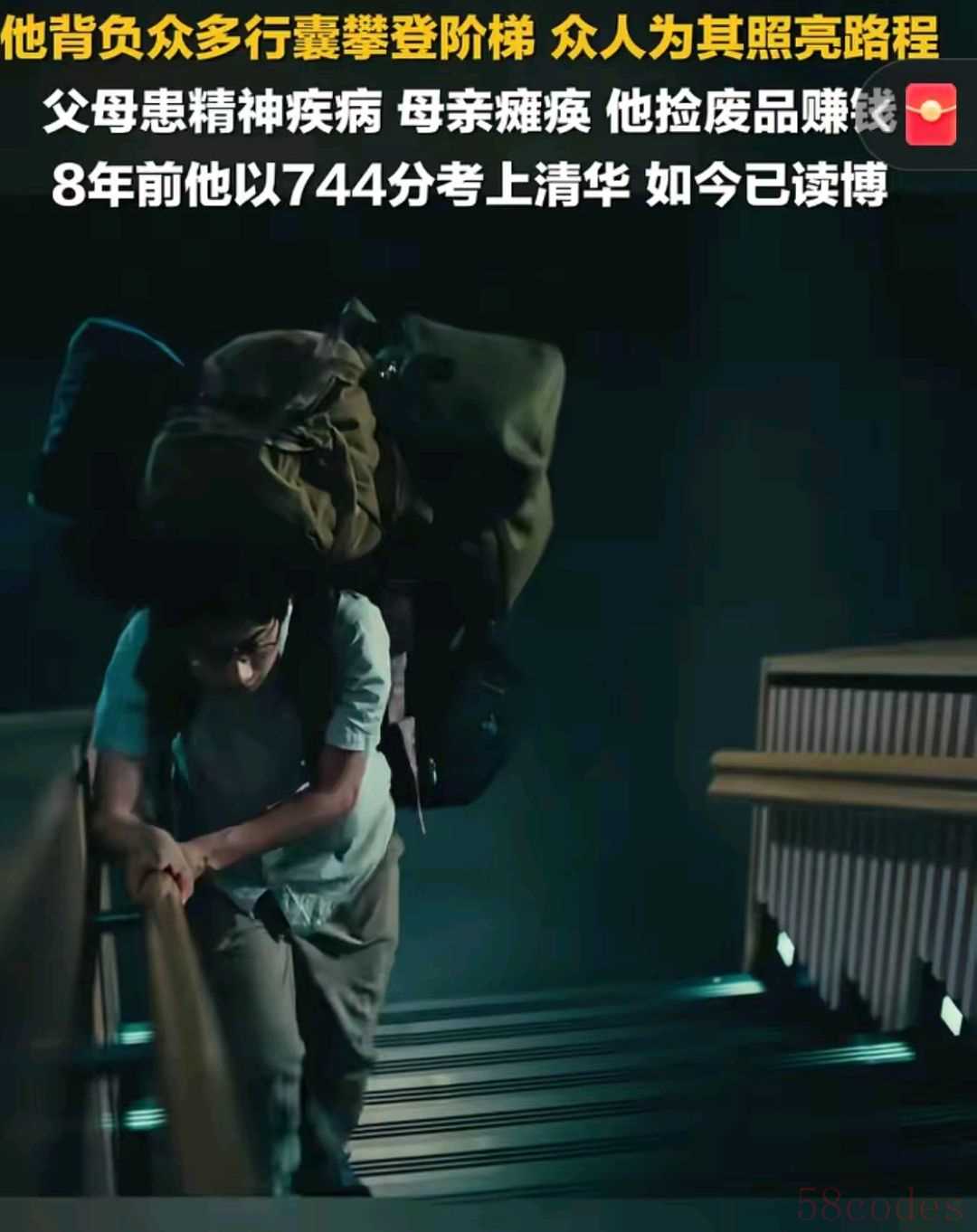

在庞众望的日记本里有一句话:“既然苦难选择了你,就把背影留给苦难,笑脸留给未来。”这并非鸡汤文学——当母亲摇着轮椅在村里借钱时,他跟在后面捡废品;当同学炫耀新球鞋时,他在灶台前研究如何省柴火。北师大心理学部研究发现:逆境中形成的“目标聚焦思维”,往往能爆发超常执行力。 如今在清华招生宣传片里,那个背着编织袋爬阶梯的身影,恰似中国版《风雨哈佛路》。但比逆袭叙事更珍贵的,是他将勋章刻上母亲的名字。正如他在基金成立仪式所说:“妈妈用轮椅为我铺的路,现在该变成更多人的桥。”

如今在清华招生宣传片里,那个背着编织袋爬阶梯的身影,恰似中国版《风雨哈佛路》。但比逆袭叙事更珍贵的,是他将勋章刻上母亲的名字。正如他在基金成立仪式所说:“妈妈用轮椅为我铺的路,现在该变成更多人的桥。”

最后的思考

当“小镇做题家”的标签被反复讨论时,庞众望用150万教育基金重构了成功逻辑:真正的阶层跨越不是逃离原生家庭,而是带着它的烙印照亮更多人。你相信吗?那个曾经踮脚做饭的孩子, 正把母亲的轮椅变成千万学子的云梯。 当我们在感动于“寒门贵子”的故事时,是否也该思考:我们又能如何将生命中的“阴影面积”,转化为照亮他人的“光能”?

当我们在感动于“寒门贵子”的故事时,是否也该思考:我们又能如何将生命中的“阴影面积”,转化为照亮他人的“光能”?

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏