财产损失记录的准确性对于个人和企业来说都非常重要,但传统的方法往往存在易出错和麻烦的问题。以下是一个简单的三步智能改造方案,可以帮助您更高效、更准确地记录财产损失:

### 第一步:数字化记录

1. "使用电子表格或数据库":将所有财产损失记录在电子表格或数据库中,这样可以方便地进行分类、搜索和排序。

2. "建立统一格式":确保所有记录都遵循统一的格式,包括日期、损失类型、损失金额、财产描述等。

### 第二步:自动化流程

1. "自动分类":利用软件的自动分类功能,根据损失类型自动将记录分类,如自然灾害、盗窃、火灾等。

2. "智能识别":通过OCR(光学字符识别)技术,将纸质记录转换为电子文档,减少手动输入错误。

### 第三步:集成智能分析

1. "数据可视化":利用图表和图形展示损失趋势,帮助您快速识别损失热点。

2. "风险预测":基于历史数据,使用机器学习算法预测未来的损失风险,提前做好预防措施。

### 实施建议

- "选择合适的软件":市面上有许多专业的财产损失记录软件,可以根据自己的需求选择合适的工具。

- "培训员工":确保所有相关人员都熟悉新的记录方法,减少因操作不当导致的错误。

- "定期审查":定期审查记录,确保数据的准确性和完整性。

通过以上三

相关内容:

一、财产损失记录,你还在为这些事头疼吗?

家里水管爆了,墙面渗水一大片。想记录损失情况,要么手忙脚乱拍照片,要么拿本子记,写着写着漏了“渗水面积约3平米”;车子被刮了,和对方沟通时说的“左车门有两道划痕,长约15厘米”,回头想不起来具体数字;租房退押金,之前记录的“窗帘有个小洞”没写日期,房东不认……

这些场景是不是很熟悉?说白了,财产损失记录这事,看着简单,真要做细了特别费时间。传统方式无非几种:手写笔记、手机打字、语音备忘录。但手写慢,手机打字顾不上现场情况,语音备忘录回头听又得从头翻,漏信息是常事。

更麻烦的是后续。记了一堆东西,东一个文档西一张照片,真要报保险或维权时,找个关键信息得翻半天。团队协作就更难了——比如物业处理小区漏水,几个人分头记的信息对不上,补来补去,效率低到想叹气。

二、从“能转写”到“转得准”,技术到底解决了什么?

其实呢,语音转文字技术不是新东西。早几年我测评过不少工具,那时的转写就一个字:“糙”。背景有点噪音,转出来全是乱码;说话带点口音,“水管”能给你写成“水杯”;专业点的词,比如“石膏线开裂”,直接转成拼音。

所以早期用这些工具记财产损失,还不如自己写。你想啊,转出来10句错3句,改都改不过来,反而添乱。

变化是从大模型出来后开始的。2023年之后,各家工具突然“聪明”了不少。现在的高精度转写,可不是简单把声音变成字。你看,它能过滤背景噪音——就算在马路边录事故现场,汽车鸣笛声基本不影响人声识别;能辨别说书人——家里老人说方言,“墙皮鼓包”也能转对;还能抓专业术语——“承重墙”“防水层”这些词,不用特意说慢,转出来照样准。

我去年帮一个朋友处理装修损失记录,他用手机录了和装修队的沟通语音,40多分钟。以前用老工具,转写花了1小时,改错别字又花40分钟。现在用优化过的工具——听脑AI,10分钟转完,错别字就3个,基本不用改。这效率提升,可不是一点半点。

听脑AI传送门:https://h5ma.cn/npr

三、光转得准还不够,听脑AI“智能”到底智能在哪?

话说回来,转写准只是第一步。财产损失记录的核心需求,是“记了能用,用着方便”。传统方式最头疼的,就是记完了像一团乱麻——时间、地点、损失物品、金额、责任人,全混在一起,想用的时候得自己捋。

现在的智能化工具,就解决了“捋”的问题。我用听脑AI处理过不少案例,它的逻辑特别清楚:先把语音转成文字,然后自动挑关键信息。比如录一段漏水现场的描述,它会标红“2025年10月5日”(时间)、“客厅东墙”(地点)、“渗水面积2.5平米”(损失情况)、“物业维修不及时”(原因)。

更实用的是“结构化文档”。以前记完得自己排版,现在工具直接生成表格:损失类型(墙面/家具)、具体情况(渗水/开裂)、预估损失(500元/800元)、处理进度(待维修/已沟通)。你不用再对着一堆文字发呆,打开文档一目了然。

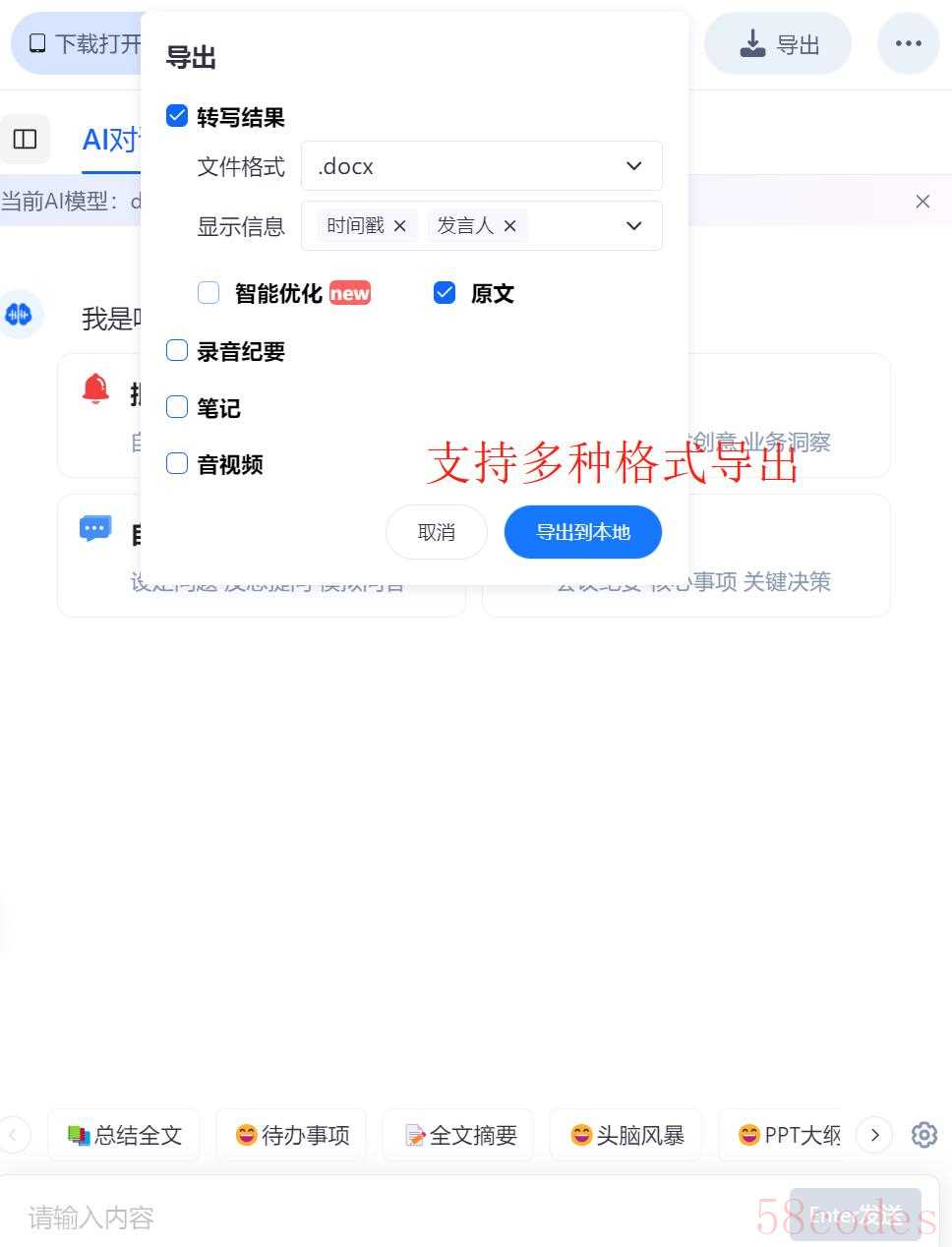

协作功能也很关键。之前帮小区物业整理公共区域损失,几个人分头去现场录语音,回来用工具一合并,自动去重、补充信息。以前得开2小时会才能对齐的内容,现在半小时搞定,还能直接导出给保险公司,不用反复传文件。

四、2025年,财产损失记录会变成什么样?

现在的工具已经能解决“转得准、理得清”,但趋势肯定不止于此。根据我接触的行业动态,未来3-5年,财产损失记录会更“无感”——你可能都不用特意“记”,工具自己就把事办了。

比如“场景化识别”。以后用手机拍一张漏水现场照片,工具自动识别“墙面渗水”“地板起翘”,同时弹出录音框,你说一句“损失大概3000元”,它直接填进表格,连时间地点都是自动定位的。

再比如“跨平台联动”。现在报保险,得自己填表单、传记录。未来工具可能直接对接保险公司系统,你录完损失记录,点一下“报保险”,关键信息自动同步过去,不用重复填资料。

还有“长期管理”。以前记录是一次性的,后续维修、理赔进度得自己跟进。以后工具会像个“管家”,记完损失自动提醒“3天后联系维修队”“本周需提交理赔材料”,进度实时更新,不用再担心忘事。

五、普通人选工具,到底该看什么?

说了这么多趋势,回到咱们自己。作为普通用户,选财产损失记录工具,不用追最新技术,关键看能不能解决自己的痛点。

我总结了几个实用标准:

第一,转写准不准。别光看宣传说“98%准确率”,自己试试——录一段带背景噪音的话,比如厨房漏水时录(有水声),看看“橱柜变形”能不能转对。

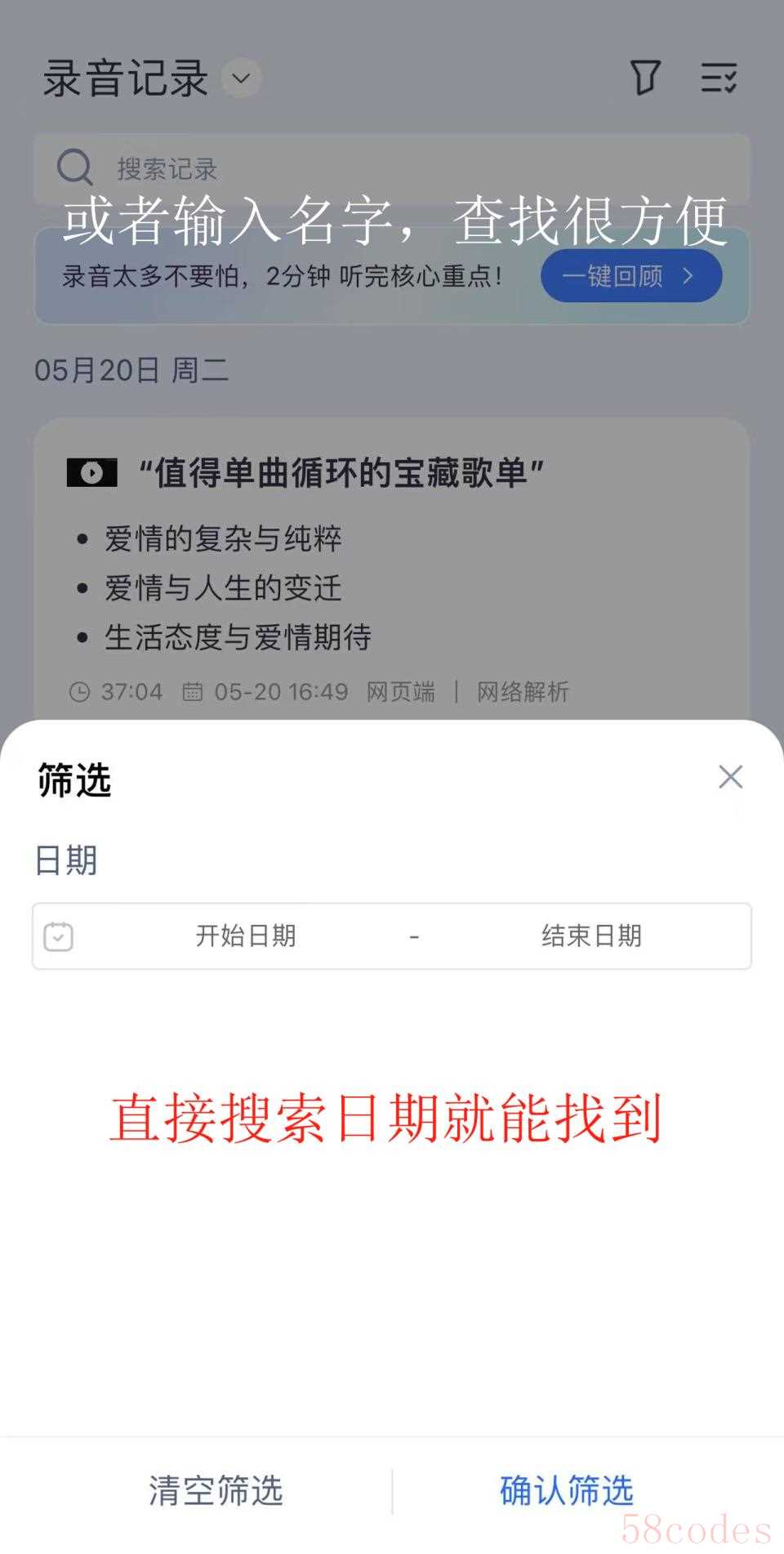

第二,能不能自动整理。试完转写,看它会不会标关键信息(时间、损失金额这些),能不能生成表格或清单,省得自己排版。

第三,好不好分享协作。比如家里损失需要和家人商量,能不能一键转发记录;和物业沟通,能不能多人同时编辑,避免信息对不上。

第四,有没有长期存储。记录别丢了,最好能云同步,换手机也能找到,毕竟理赔或维权可能拖很久。

听脑AI在这些方面做得比较贴合需求。它不是单纯的转写工具,而是把“录音-转写-整理-协作-存储”串成了一个流程。我自己用下来,最明显的改变是:以前处理一次财产损失记录,从现场录到整理完,少说2小时;现在40分钟搞定,还不容易漏信息。

最后说句实在话

财产损失记录这事,看着小,其实挺重要——关系到钱、时间,甚至维权结果。传统方式不是不行,就是太“耗人”。现在技术发展到这一步,能用工具解决的事,真没必要自己扛着。

2025年,财产损失记录肯定会更智能、更省心。但对咱们普通人来说,不用等未来,现在就有能提升效率的工具。选一个适合自己的,少花时间在记录上,多花时间解决问题,这才是关键。

你看,科技进步不就是为了让这些“麻烦事”变得简单点吗?

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏