这听起来是一个复杂的情况。在中国传统文化中,家庭成员的相互照顾和支持是很重要的。如果两个儿子都去了上海和深圳,并且是为了照顾岳母家,这可能是出于对长辈的尊敬和责任感。

以下是一些建议,希望能帮助您:

1. "沟通和协调":确保您的儿子们之间有良好的沟通,了解彼此的困难和需求,同时也要和岳母家保持联系,确保大家的期望和需求都能得到满足。

2. "家庭会议":可以定期召开家庭会议,讨论家庭事务,包括照顾岳母的细节,以及如何平衡家庭和个人的生活。

3. "分工合作":根据每个儿子的实际情况和能力,合理分工,确保照顾岳母的工作能够得到有效执行。

4. "经济支持":如果照顾岳母需要经济支持,可以考虑如何合理分配家庭资源,确保岳母的生活得到妥善安排。

5. "精神关怀":除了物质上的照顾,精神上的关怀也很重要。可以定期通过电话、视频等方式与岳母交流,让她感受到家庭的温暖。

6. "寻求外部帮助":如果条件允许,可以考虑聘请专业的护理服务,以减轻儿子的负担。

7. "法律咨询":如果涉及到遗产、赡养等法律问题,可以咨询专业律师,确保家庭关系的和谐稳定。

总之,这是一个需要家庭成员之间相互理解、支持和合作的问题。希望您和您的家人能够共同面对挑战,维护家庭的和谐与幸福。

相关内容:

两个儿子

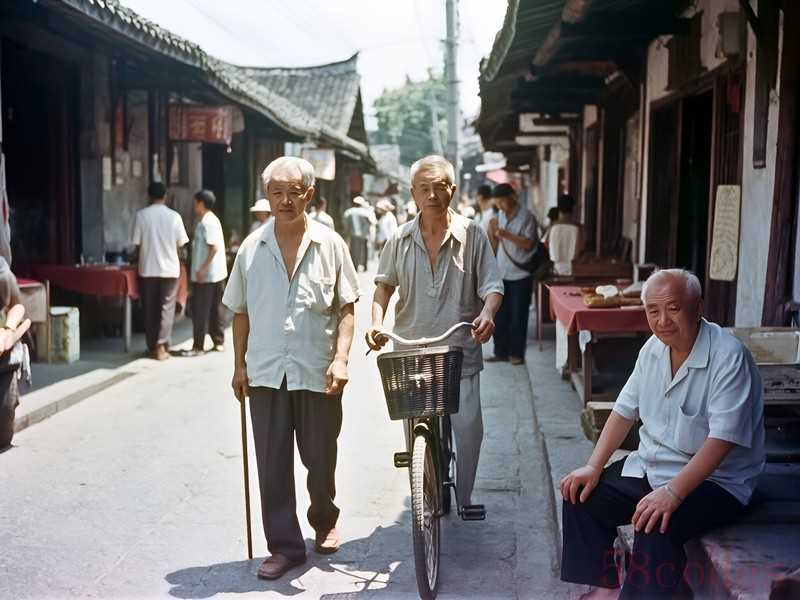

"老刘,你两个儿子都出息了,可都是给别人家养的,你不憋屈吗?"村口老槐树下,老李捻着烟袋锅子,话语直戳我心窝。

我没立即,只是慢悠悠地掏出口袋里的红塔山,抽出一根,在裤腿上磕了磕。

"有啥憋屈的,儿孙自有儿孙福。"我嘴上这么说,心里却泛起一阵酸楚。

我叫刘长河,今年六十有八,是河北滹沱河畔一个小村的老住户。

老伴王淑兰去年走了,肺炎,没挺过来,走得突然,留下我一人在这三间砖瓦房里独居。

说起我的两个儿子——刘建国和刘建民,确实都是有出息的。

大儿子在上海一家外企当工程师,小儿子在深圳做电子生意,日子过得红红火火。

可老李话说得没错,他们俩现在的确是给岳母家养的。

大儿子的岳母林大姐在上海有两套房子,建国结婚后就住进了其中一套;小儿子的岳母陈阿姨更是深圳电子厂的老板娘,建民直接成了半个"半子"。

村里人背后议论纷纷:"刘长河的儿子都成了倒插门女婿",这话传到我耳朵里,我总是装作没听见。

八十年代初,我在县砖厂当工人,一个月工资四十二块五。

老伴在村小学教书,每月三十八块。

那会儿正是国家百废待兴的时候,家家户户都不宽裕。

我和老伴省吃俭用,就为了让两个儿子能多读点书,盼着他们将来有出息,不像我们一样面朝黄土背朝天。

记得建国上初中那年,自行车还是稀罕物。

我攒了半年工资,从县供销社买了辆二八大杠,就为了能送他去县里读书。

那年秋天,天下起了大雨,我骑着车,驮着他和一袋红薯,趟过泥泞的田间小路,把他送到县一中。

他住校时铺的被褥,还是老伴一针一线缝的,被面是从供销社买的蓝白条布料。

夜里,老伴常在煤油灯下纳鞋底,给孩子做一双新布鞋。

建民小他四岁,更是我俩的心头肉,从小就聪明伶俐,记性好。

村里有个退休的老教师教他下象棋,没几天他就能和老教师杀个平手;后来又跟着邮递员学会了修收音机,整个村里的收音机坏了都找他修。

那些年,砖厂活重,我起早贪黑,两只手上的老茧厚得能夹住一根火柴。

回家时孩子们常常已经睡了,我就站在炕边,借着月光看他们的睡颜,心里满是幸福和期盼。

老伴一人撑起整个家,又要教书,又要照顾孩子,操持家务。

有一年夏天,她发了高烧还坚持去学校,回来后就晕倒在门口,幸亏邻居张大婶发现得早。

如今想来,那时忙于生计,对孩子们的管教确实少了些。

建国性子倔,从小就爱跟我顶嘴,十三岁那年我让他去田里帮忙,他直接说:"我要读书,不想像你一样当农民"。

当时我气得举起了巴掌,却在半空中停住了,转身就走,一夜没回家。

建民心软,看见路边的小动物受伤都要救回家养着,却也有股子不服输的劲儿。

初中时他数学成绩不好,被老师批评,硬是一个暑假没出门,钻研课本,下学期直接考了全班第一。

改革开放的春风吹遍神州大地,机会也随之而来。

八十年代末,电视机进了村,大家挤在村委会看《新闻联播》,看到深圳特区的高楼大厦,孩子们眼睛都亮了。

九十年代初,建国考上了上海的大学,那天全村人都来我家道贺,放鞭炮,吃花生糖,连我爹都激动得老泪纵横。

"咱刘家总算出了个大学生啊!"爹抚摸着建国的头,苍老的脸上皱纹舒展开来。

建国大学毕业后留在了上海一家合资企业,认识了上海姑娘林巧云,她爹是局长,妈妈在医院当护士长。

婚礼在上海办的,我和老伴第一次坐火车,紧张得三天没睡好觉。

到了上海,面对高楼大厦和川流不息的人群,我们像乡下老鼠进了城,手足无措。

林家人倒是客气,就是说话听不太懂,我和老伴只会笑,笑得脸都僵了。

婚礼上,我穿着建国给买的西装,笔挺的裤脚,硬邦邦的领子,浑身不自在。

老伴穿了件藏蓝色的确良上衣,显得格外拘谨,只敢小口吃饭,生怕失了礼数。

建民也争气,高中毕业后,跟着村里去深圳打工的一批人,去了深圳的电子厂。

那会儿,"出去闯一闯"成了年轻人的口头禅。

建民走时,我塞给他一百块钱和老伴做的两双布鞋,叮嘱他:"外面世界复杂,记住自己是谁家的孩子。"

没想到这孩子有股闯劲,从流水线工人干起,两年后成了小组长,三年后成了车间主任。

后来认识了老板的女儿陈美玲,姑娘大学毕业,在香港读过书,却看上了我们农村出身的建民。

我问建民:"人家那么好的条件,咋看上你了?"

建民憨笑道:"爸,她说我实在,像块金子,在哪儿都发光。"

两个儿媳都是城里人,家境殷实,起初看我们农村出身的儿子自然眼高一些。

巧云第一次来我们村,看到院子里的旱厕,皱着眉头半天没说话;美玲到我家,看到土炕和煤炉子,也是一脸不适应。

我和老伴知道,城里姑娘金贵,也不强求她们适应农村生活。

建国和巧云结婚后,就在上海安家了。

林家给他们买了房子,我们去看过一次,楼上楼下,还有暖气,比我们村里最气派的干部家都好。

建国在单位干得不错,没几年就当了小领导,头发倒是白了不少。

每次视频电话,我都看到他眼下的黑眼圈,心疼得很:"儿啊,别太拼命,身体要紧。"

他总是笑着说:"爸,现在不拼,以后没机会了。"

巧云是个精明能干的女人,把家里收拾得井井有条,还会精打细算,帮着建国存了不少钱。

林家二老对建国不错,但话里话外总有股优越感:"咱们是城里人,讲究的就是素质和见识。"

建民和美玲的婚事,比建国那边还顺利。

陈家独生女,家里宠得不行,认准了建民,陈老板也拗不过女儿,最后点头同意了。

婚后,建民就成了陈家电子厂的准接班人,工作更忙了,常常半夜还在处理厂里的事。

美玲性格活泼,爱打扮,最开始对我们有些距离,后来倒是慢慢熟络起来,偶尔还会用微信教老伴怎么用手机买东西。

两个儿子成家后,回来的次数越来越少。

起初一年能回来两三次,后来变成了一年一次,再后来只在春节才能见上一面。

我和老伴也理解,城里工作忙,来回奔波不容易。

况且两家岳母都是要面子的人,过年过节也要两个儿子回去陪着。

去年春节,难得一家团聚。

我杀了只老母鸡,炖了一锅香喷喷的鸡汤;老伴蒸了一锅白面馒头,用红糖拌的豆沙做馅,甜丝丝的。

饭桌上,两个儿媳妇聊起各自的家常。

巧云说:"上海这两年房价涨得厉害,我妈说再不买第二套,以后孩子上学都没着落。"

美玲接话:"深圳更夸张,我朋友去年买的房子,今年翻了一倍多。"

聊着聊着,话题转到了我和老伴身上。

巧云说:"爸,我妈说了,等您想城里了,上海的门随时为您敞开。妈在医院工作,您要有个头疼脑热的,也好照应。"

美玲则道:"深圳气候好,爸您该到我们那儿住。我爸刚退休,正愁没人陪他下棋呢。"

我只是笑笑,夹了块红烧肉放进嘴里,咀嚼着难得的天伦之乐。

老伴在桌下悄悄捏了捏我的手,我知道她心里和我想的一样:孩子们都有出息了,我们也该知足了。

春节过后第三天,建国一家先走了,说单位有紧急会议;建民也跟着收拾行李,说厂里开工早,得赶回去。

送他们上车那天,天下着小雪,老伴把准备好的咸鸭蛋、腌萝卜和自家晒的红薯干分别装进两个大塑料袋。

"路上饿了吃点,别光顾着赶路。"老伴絮絮叨叨,眼里含着泪。

大巴车启动时,老伴还在喊:"多穿点衣服,注意身体!"

望着远去的大巴车,老伴靠在我肩上,轻声说:"长河,咱们老了。"

我拍拍她的肩膀:"老就老吧,儿孙自有儿孙福。"

谁知这一别,竟成了永别。

三月的一天,老伴突然高烧不退,我骑着三轮车载她去镇医院,大夫说是肺炎,建议转县医院。

我连夜打电话给建国和建民,他们都说立刻动身回来。

但老伴等不及了,第二天凌晨就走了,临走前还惦记着厨房里泡着的豆子:"明天别忘了煮豆浆..."

料理完老伴的后事,两个儿子又匆匆赶回了各自的城市,留下我一人在老屋。

村里人都劝我:"老刘,你也去城里享享福吧,何必守着这三间破房子?"

我没说什么,只是摇摇头。

这老屋里有我和老伴四十年的回忆,有孩子们的笑声,有我们全家的欢喜与忧愁。

老伴走后,我也病了一场。

去县医院检查,医生说我肺部有阴影,可能是职业病,也可能是其他问题,建议去大医院看看。

我没告诉孩子们,不想拖累他们。

他们各自有家庭,有责任,远在他乡,为生活奔波已经够辛苦了。

那天晚上,我翻出老伴的照片,黑白的,是我们年轻时照的结婚照,她穿着借来的花布旗袍,羞涩地站在我身边。

我对着照片说:"淑兰啊,孩子们都有出息了,可惜都飞远了,就像咱院子里那对喜鹊,筑了巢又飞走了。"

东边的天刚泛白,我就起来劈柴烧水。

院子里的老槐树抽出新芽,几只麻雀在枝头叽叽喳喳,像是在说着家常。

邮递员小王骑着摩托车来了,"刘叔,您的包裹,签收一下。"

两个包裹,一个来自上海,一个来自深圳。

拆开上海寄来的包裹,里面是一套保暖内衣和几瓶看起来很名贵的补品,还有建国的信。

信中说他们公司年底要上市,他可能要升职,但压力也大;巧云怀了二胎,林妈妈特别高兴;最后问我身体怎么样,要我照顾好自己。

深圳的包裹里是几盒枸杞和人参,还有一台小巧的血压计,美玲在信里详细写了使用方法。

建民信中说厂里准备扩建,他最近东奔西跑;美玲在自学英语,准备带孩子出国旅游;也问我身体状况,叮嘱我按时吃药。

读着读着,眼前模糊了。

我明白,不管他们在哪里,心里都惦记着这个老父亲。

天气转暖后,我开始在院子里种菜,种了老伴生前最爱吃的小白菜和青椒。

每天早上去村口的小卖部买份报纸,和村里的老头们聊聊天,晚上看看电视里的新闻联播,日子倒也清闲。

邻居张大婶时常来看我,带来自家做的小点心,有时帮我洗洗衣服,我也回赠她一些自家种的蔬菜。

村里人背后议论:"老刘和张寡妇是不是好上了?"

我只当没听见,心里暗笑:都这把年纪了,还整这些没用的。

可咳嗽越来越厉害,有时半夜咳醒,胸口像压了块石头,喘不上气来。

我不敢声张,怕孩子们担心。

五一节前,我实在撑不住了,一个人去了县医院。

医生看了片子,脸色严肃:"老同志,这情况不太好,建议马上去省城的大医院。"

回到家,我坐在院子里的小板凳上,看着落日的余晖洒在老槐树上,突然想通了。

这辈子,苦也苦过了,甜也尝过了,若真是到了该走的时候,也没什么好遗憾的。

孩子们有出息,老伴九泉之下也能安心。

我拨通了建国的电话:"儿啊,爸想和你说点事..."

我没想到,建国和建民竟一前一后赶了回来。

建国从单位请了长假,带着上海的专家会诊报告;建民推掉了所有商务行程,直接订了最早的航班。

他们轮流在老屋照顾我,建国负责和医生沟通治疗方案,建民则张罗着把老屋重新修缮。

"爸,咱家得换电热水器了,烧柴火太不方便。"建民一边测量墙面尺寸一边说。

建国在一旁补充:"厕所也得翻新,现在农村都推广卫生厕所了。"

两个儿媳也来了,都没嫌弃农村的条件。

巧云带来了上海的中药,每天按时给我煎药;美玲则包揽了做饭洗衣的活儿,学着老伴的手艺,蒸出了香甜的豆沙包。

乡亲们都羡慕:"老刘家的儿子媳妇真孝顺,城里人能这样已经很难得了。"

晚饭后,我们坐在院子里乘凉,孙子孙女在树下追逐嬉戏,建国和建民谈起工作,脸上满是疲惫又自豪的表情。

我这才知道,建国的公司上市前压力有多大,他连续加班三个月,差点累出胃病;建民的电子厂遇到资金周转困难,他东挪西借,好不容易才渡过难关。

"爸,其实我们挺愧疚的,"建国递给我一杯热茶,"这些年回来得少,也没好好照顾您和妈。"

建民接着说:"爸,我们在城里忙着赚钱买房,顾着孩子上学,却忽略了最重要的人。"

我摆摆手:"你们有自己的家庭,有自己的责任,爸理解。"

看着他们愧疚的表情,我突然笑了:"你们知道村里人怎么说你们吗?说你们是给岳母家养的。"

两个儿子一愣,随即都笑了。

建国说:"爸,我是您和妈养大的,这辈子都忘不了您们的恩情。"

建民眼圈红了:"小时候您背我去看电影,趟过齐腰深的河水,我一直记得。"

那天黄昏,我坐在院子里的老槐树下,看着新栽的果树,听着儿子们商量着如何在新农村建设中改造老宅。

我忽然明白,不管他们身在何处,是谁家的女婿,血脉相连的情谊是割不断的。

建国说要申请工作调动,回到省城工作,周末可以回来看我;建民也计划在县里开个电子厂分厂,能经常回来住几天。

他们的规划让我心里暖暖的,像喝了一口老伴最爱泡的茉莉花茶。

几天后,我的病情好转了不少,县医院的大夫说,只要按时服药,定期复查,应该没什么大问题。

儿子们轮流照顾了我一个月,眼看各自单位的事情也耽误不得,我坚持让他们回去。

临走前,建国和建民商量着在村里请了邻居王大娘照顾我的日常起居,每月给她两百块钱。

王大娘是个热心肠,自从她男人去世后,一直独居,有个活儿干反而让她高兴。

现在每天早上,王大娘都来给我做饭,中午我们一起吃,下午她回去休息,晚上再来做晚饭。

孩子们走后,老屋依然热闹。

建国和建民轮流打电话,问我吃药情况和身体状况;两个儿媳也常发微信,教我用智能手机看新闻、听戏曲。

建国安排在县医院定期复查,建民则从深圳寄来各种保健品和新衣服。

这个秋天,村里开始了新农村建设,我家老屋也在改造范围内。

建国和建民远程遥控,请了专业的施工队,把三间破旧的砖瓦房翻新成了小二楼。

装了暖气,铺了地砖,安了热水器,连厕所都变成了城里那种冲水马桶。

老槐树保留了下来,院子里还新种了几棵果树,明年就能结果。

隔壁的张大婶看了直羡慕:"老刘,你这日子过得比城里人还讲究。"

我笑着说:"儿孙自有儿孙福,我这是沾了儿子的光。"

十一长假,孩子们又回来了,这次一住就是七天。

他们带着各自的孩子,让他们体验农村生活,认识老家的根。

看着孙子孙女在院子里追逐嬉戏,听着他们稚嫩的乡音,我心里满是欣慰。

建国的儿子小军指着院子里的老槐树问:"爷爷,这树多大年纪了?"

我摸着粗糙的树皮,笑道:"比爷爷还大呢,它见证了咱们刘家几代人的故事。"

建民的女儿丫丫抱着我的腿,奶声奶气地说:"爷爷,我下次还来,和你一起种菜。"

晚上,全家人围坐在新装修的客厅里,电视里播放着春晚重播。

建国和建民坐在我身边,一边吃着瓜子一边说起各自的工作和生活。

我突然觉得,老了也挺好,能看到儿孙绕膝,心里踏实。

临走那天,建国拉着我的手说:"爸,我和建民商量好了,以后每个月都会轮流回来看您,不会让您一个人孤单。"

建民接着说:"爸,您说我们是给岳母家养的,其实不对,我们永远是您和妈的儿子,这一点永远不会变。"

我点点头,望着他们离去的背影,心里默默地对老伴说:"淑兰啊,你看到了吗?咱们的儿子,都是好样的。"

夕阳西下,老槐树的影子拉得很长很长,我坐在院子里,闭上眼睛,感受着秋日的暖阳和微风。

这老屋见证了我们的苦难与希望,如今,它将焕发新的生机,迎接三代人共同的未来。

不管岁月如何变迁,亲情永远是最温暖的港湾。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏