使用表情符号的人群非常广泛,但以下几类人群可能更加偏爱使用表情符号:

1. 年轻人:年轻一代在社交媒体上更习惯于使用表情符号来快速表达情感和情绪,使得沟通更加生动有趣。

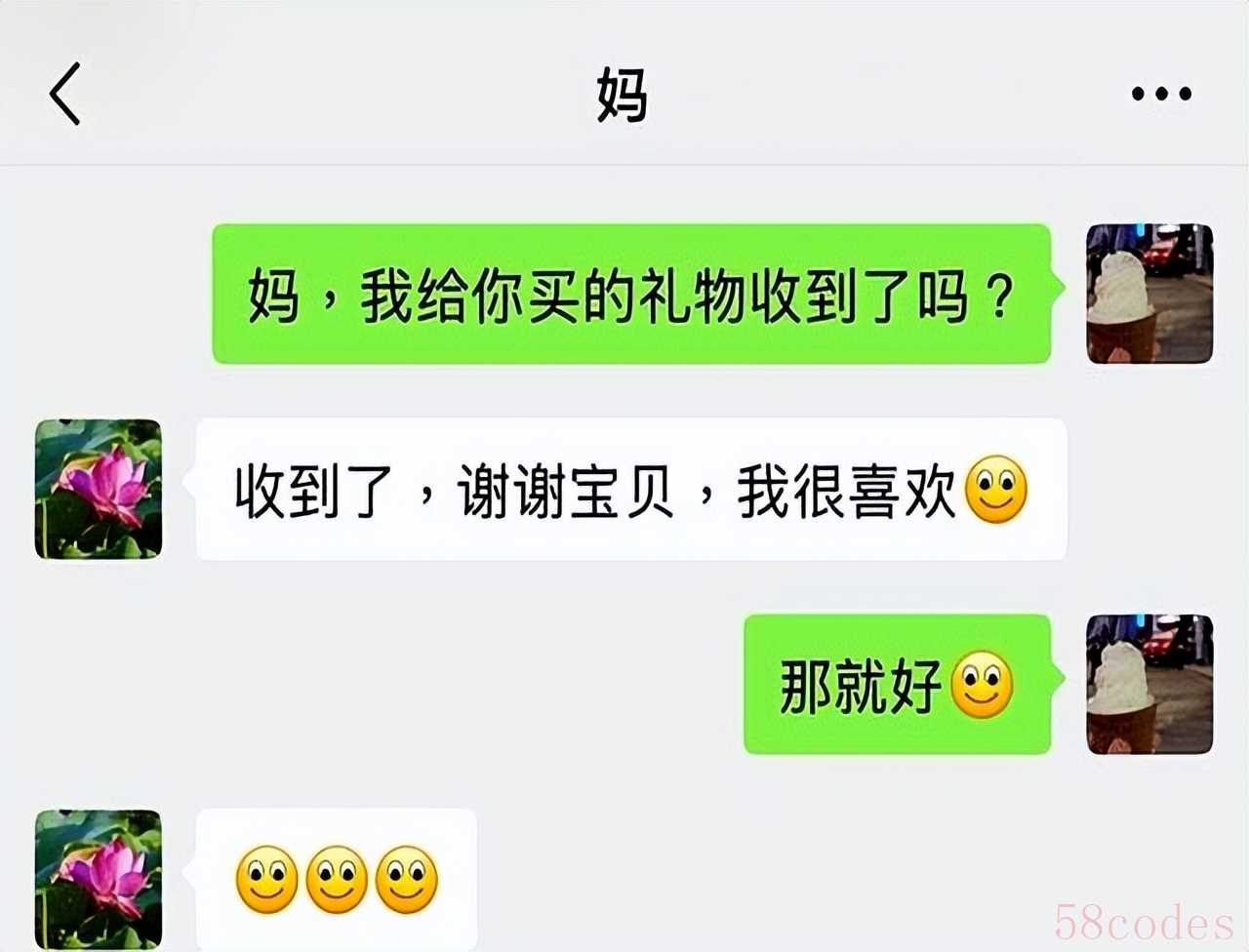

2. 社交媒体用户:在微信、微博、QQ等社交平台上,用户们经常使用表情符号来增强聊天内容的趣味性和互动性。

3. 跨文化交流者:在跨国交流中,由于语言和文化差异,表情符号可以作为一种辅助沟通的工具,帮助表达难以用文字准确传达的情感。

4. 情感表达者:有些人喜欢通过表情符号来表达自己细腻的情感,比如在表达歉意、喜悦或悲伤时,使用合适的表情符号可以更加直观。

5. 娱乐爱好者:在观看电影、电视剧或综艺节目时,观众们可能会使用表情符号来分享自己的观后感,或者与朋友进行互动。

总之,表情符号已成为现代生活中不可或缺的一部分,被广泛应用于各种场合和人群。

相关内容:

7月17日世界表情符号日又刷屏了,发错表情比打错字更可怕,这代沟比网速还难跨越。

数字时代的情感传递早就不靠文字单打独斗了,但表情符号的跨代际解码失败正在制造新社交事故。

那个黄脸微笑表情在家族群里是长辈的温暖问候,在年轻人对话框里却秒变嘲讽炸弹。

2019年Adobe全球调查戳破真相:笑哭表情才是真顶流,但男女偏好直接分裂——女性第二选择是爱心,男性却用悲伤表情表达共情。

微信数据更残酷,00后捂脸表达"我太难了",90后靠笑哭维持体面,80后龇牙笑看风云,70后偷笑深藏功名,每个表情都是代际密码本。

表情符号早不是辅助工具了,它成了数字原住民的社交货币。76%的人坦言没表情不会聊天,单日发送量从6亿飙到10亿的背后,是文字难以承载的情绪核爆。发三个拥抱表情比打字"安慰你"快五秒,连发火箭特效自带彩虹屁加成效率。但符号滥用正在制造情感泡沫,年轻人用捂脸化解尴尬时,长辈还在追问"脸疼吗"。

最致命的是表情字典根本不存在。那个官方叫"再见"的表情,在职场语境里早变成"给老子爬"的核弹按钮。跨国调查显示笑哭的官方解释是"喜极而泣",现实中被用成"无语""嘲讽""绝望"三合一。当00后狂刷狗头保命时,70后还在认真研究狗品种。

媒介学家早警告过,表情符号是21世纪最危险的巴别塔。2025年最新报告显示,18秒以上的对话必然出现表情,但跨代沟通的误读率高达63%。当你给老板发奋斗表情表忠心,他手机里跳出的可能是"在摸鱼"的死亡信号。这哪是沟通工具,简直是社交扫雷游戏。

表情符号确实让冷冰冰的屏幕有了温度,但当真诚需要靠龇牙咧嘴来证明时,我们或许该重启表情戒断实验。毕竟那个1982年诞生的:-)符号,最初只是教授想区分论坛里的玩笑话。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏