哈哈,这确实是很多发烧友(尤其是有一定资历的“老烧”)听音趣味变化的一个有趣现象。你总结得挺到位的:

1. "HIFI初烧 (初学者阶段):"

"追求:" 往往对声音最直观、最震撼的部分最感兴趣。低音(Bass)带来的冲击力、能量感和空间感,以及高音(Treble)带来的空气感、细节和清晰度,是最容易让人兴奋的。

"心理:" 希望快速获得“震撼”的听觉体验,对系统的整体表现和解析力有初步要求。低音和高音的优缺点非常明显,容易成为关注焦点。

"系统:" 可能初期配置会侧重于打造有“力量感”的低音或“亮声”的高音。

2. "高烧 (进阶阶段):"

"追求:" 经历了初步的震撼后,开始追求声音的“质”。高音(Treble)的重要性凸显出来。人们开始关注高音的延伸度、亮度、细腻度、速度感和解析力(如空气感、丝绒感)。一个优秀的声场、细腻的乐器分离度和丰富的细节是此阶段的目标。

"心理:" 不再满足于简单的“响亮”,而是追求声音的“美”和“细节”。高音的质感直接决定了声音的“档次感

相关内容:

很多入门的爱好者想从几百块甚至几十块的耳机升级,获得一个音质体验的提升,他们往往会开始追求震撼的低音效果,这其实也是大众听音趋向的结果。

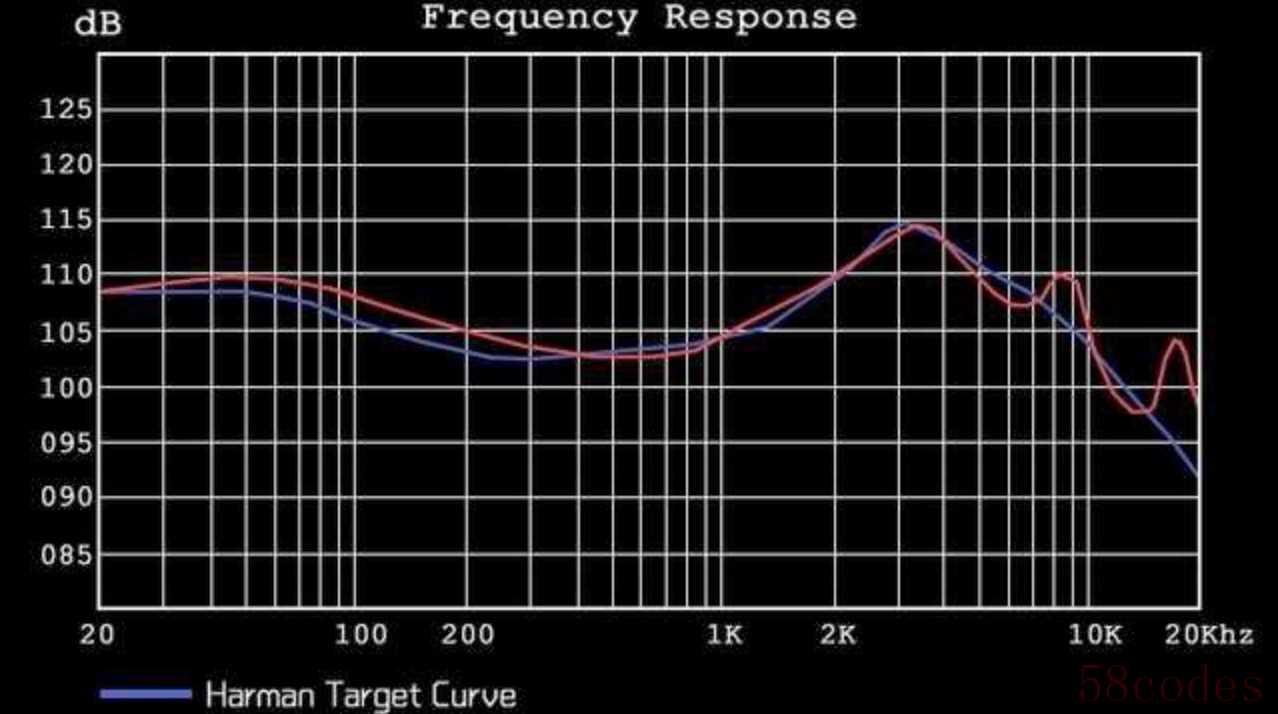

音频界有一个叫做“哈曼曲线”的玩意儿,据说是根据非常大量的听众测试,获得出的一个大众听音的趋向曲线,一些厂家就以哈曼曲线作为参考标准,因为监听的频响曲线是平直的,但平直的曲线对于消费级的耳机、音响来说不尽难做准,也未必可以带来更好的听感。而这个曲线也是会根据不断的测试而刷新的,有数据显示,这个哈曼曲线也的低音段也是逐渐被刷低,也就是说,大众听众对于低音量感的追求是在升高的。

所以所谓的“小白”在追求音质的道路上,第一件事情就是想获得一个震撼的低音。都认为“低音震撼”就等同于音质好。

但真的进入高端耳机的大坑,发现“音质好”,和“低音震撼”并不等同。比如笔者第一幅千元入耳式耳机SONY的XBA-40,是一副四单元动铁耳机,它在动铁里的低音表现应该算不错的那种。但笔者之前听的是森海塞尔的低端入耳CX215,XBA-40完全发不出CX215那种隆隆的低音,让笔者产生了,千元耳机还不如百元耳机来得“震撼”的错觉。

后来笔者逐渐发觉,XBA-40带来的声音的立体感(分离度)、清晰度(解析力),空间感(声场)都远比CX215好,熟悉了XBA-40清晰而立体的声音后,就回不去了。而且逐渐觉得CX215的低音虽然很多,但发硬,听感一点也不柔顺,逐渐,笔者就在高端入耳的大坑里走上了不归路。后来发现,XBA-40在当时的四单元动铁里,声音也难以称得上出类拔萃。

在自己“高烧”的阶段,评判耳机好坏的标准从低音变成了高音。因为高音突出的耳机往往会有更好的解析力,高音的延展做得好的话会有更加自然的听感,所以那时候把高音的质量作为了耳机判断标准。HD700、HD800、MDR-SA5000这样明亮而透明的高音是当时的最爱。高音的素质在塑造解析力、结像感和声场方面都非常有作用。

再往后,笔者特别在意的是中音,优秀的中音可以为耳机带来一个稳固的声音,而且人声在这个频段上,像当年玩的K3003这样太注重高音的透明感而牺牲了中音的厚度的耳机,最后就是非常不耐听的,笔者有一阵子对两头翘的V型调音,深恶痛绝,所以非常抵触V型调音的耳机。

而最终,笔者的归宿又回到了追求一个好听的低音。此时对发烧耳机的认知已经发生了天翻地覆的变化,从追求极致的素质,到追求高素质下的听感……然后发现一个暗声的高素质耳机,才能带来稳固耐听的听感,一个过于强调亮声的耳机,例如HD800,虽然在乐器表达上会更有活力,但最终会觉得缺乏人情,太吃耳放搭配。但本身就是饱满中音和下潜有力的低音的暗声耳机的话,就会有感情许多。而对低音的要求也高了不少,好的低音不仅要位置适中,下潜有力,弹性十足,量感也要充沛,这样下盘才稳固,不会像SA-5000那样飘忽不定,而人声也会更加耐听。

从最初追求低音的量感,到后来追求高音的解析,到追求中音的清澈,到最后又追求低音的质感,其实是一个追求听感到追求素质,再回到追求听感的过程。你的发烧经历是否是这样的呢?欢迎分享经验。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏