是的,您提到的“盲人福音 中美科学家合力打造仿生眼”这个说法,指的是近年来确实有中美科学家合作进行的一些令人鼓舞的仿生眼(或称人工视网膜)研究项目。

这些项目的主要目标是帮助失明或视力严重受损的人恢复部分视力。它们通常涉及以下关键技术和原理:

1. "植入式设备:" 在眼球后部(通常是视网膜或接近视网膜的位置)植入微型电子设备。

2. "感光元件:" 设备中包含微小的光电传感器(类似相机传感器),用于捕捉外界的光线信息。

3. "信号转换与处理:" 捕捉到的光信号会被转换成电信号,并可能经过一定的处理。

4. "刺激神经:" 这些电信号通过植入的电极直接刺激视神经或视网膜上残留的感光细胞(或神经节细胞),产生神经冲动。

5. "大脑解读:" 大脑接收到这些信号后,会尝试将其解读为图像或视觉感知。

"一些重要的中美合作项目和研究进展包括:"

"Retina Implant AG (德国公司,但有中美合作成分):" 他们的 Alpha Implant 是一种透明管状植入物,通过光纤将图像信息传输到植入物内部,再由电极刺激视网膜神经细胞。曾有与中国团队的合作或共同研究。

"Washington University in St. Louis (美国) 与四川大学

相关内容:

来源:环球网

【环球网科技综合报道 记者 郑湘琪】近日,一个来自中国香港与美国的科学家团队开发出一款仿生眼。其功能与人眼非常相似,将有望应用于医疗、AI及机器人领域。

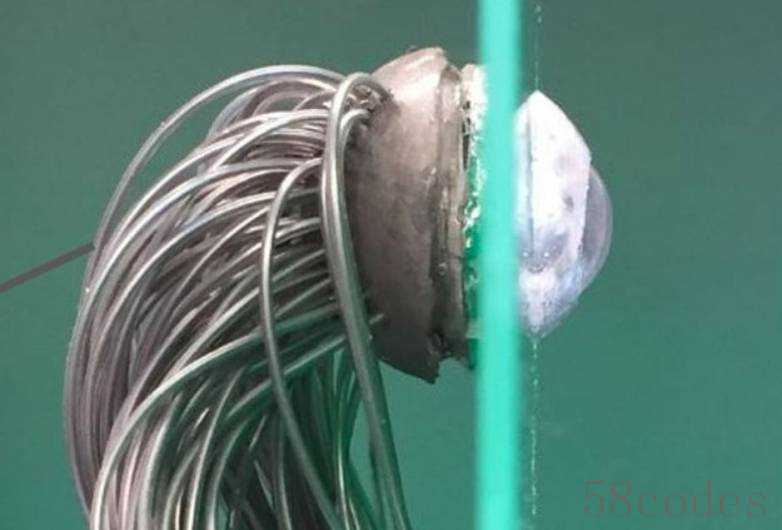

这款仿生眼由一个半球形的人工视网膜和一系列传感器组成,后者模仿人眼中的光感受器,可以实时捕捉并传递图像。研究人员已将相关技术嵌入球状体中,便于植入人眼。

据了解,团队已在动物和人体身上对这款仿生眼进行了相关试验。除了医疗领域,研究人员还计划将其应用在AI及机器人领域。

多年来,科学家与医生们不断探索如何以人工形式代替人体的组成部分。这些实验成果不仅可以提高有需求者的生活质量,甚至可以挽救其生命。

不过,在这些探索中,开发人造眼的过程还充满着诸多挑战。这是因为人眼与大脑的交互方式较为复杂,所以如何使两者更好地交互是一大难点。

据悉,该团队由三组研究人员组成,分别来自:香港科技大学电子及计算机工程学系范智勇团队、加州大学伯克利分校电气工程与计算机科学系、美国劳伦斯伯克利国家实验室材料科学部。团队已将成果以论文形式发表于学术期刊《自然》。

根据世界卫生组织2019年10月发布的《世界视力报告》,全球至少有22亿人视力受损或失明。这款仿生眼的开发及广泛应用,无疑可以提高有需求者的生活质量,使其过上更加体面而有尊严的生活。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏