这看起来像是一条引人注目的文化活动或戏剧宣传语。我帮你解读一下:

"“黑洞过后,猜想不止 | 错过厦大的这部原创话剧,你还要再等一年!”"

"“黑洞过后,猜想不止”":

"黑洞 (Black Hole)": 这可能是一个强大的隐喻。它可以指代一个重大的、令人着迷的事件、一个知识或想象力的边界、一个难以理解的现象,或者仅仅是厦门大学(厦大)这个特定环境本身所蕴含的深度和神秘感。

"猜想不止 (Speculations Endless)": 暗示了“黑洞”之后留下了巨大的想象空间和解读可能。观众/读者被邀请去思考、去猜测、去探索“黑洞”的内涵和意义。这通常与引人深思、充满悬念或哲学意味的内容相关。

"“错过厦大的这部原创话剧”":

"点明主体": 清晰地指出这是一部由厦门大学创作的原创话剧。

"制造紧迫感": 直接告诉观众,这是一次不容错过的机会。

"“你还要再等一年!”":

"强调稀缺性": 这是最有力的宣传点。它暗示了这部话剧的珍贵、独特,以及其创作或演出的周期性。它不是一部每年都有、随时可看的戏,而是需要等待整整一年的稀有作品。

"总结

相关内容:

『人类历史上首张黑洞照片在中国上海和台北、比利时布鲁塞尔、智利圣地亚哥、日本东京和美国华盛顿等全球六地同时对外发布,这是人类首次通过图像直观地看到黑洞。』

对此,网友们发挥了无限的想象力……

无边无际的黑暗之中

藏匿着自然的奥秘

唯有持之以恒的人

方可找到科学的钥匙

等等!!

那不正是——

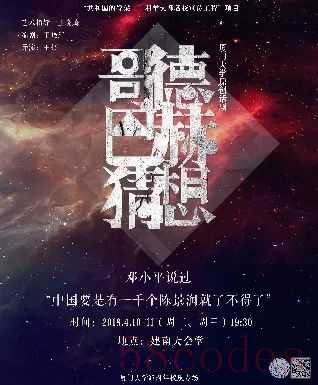

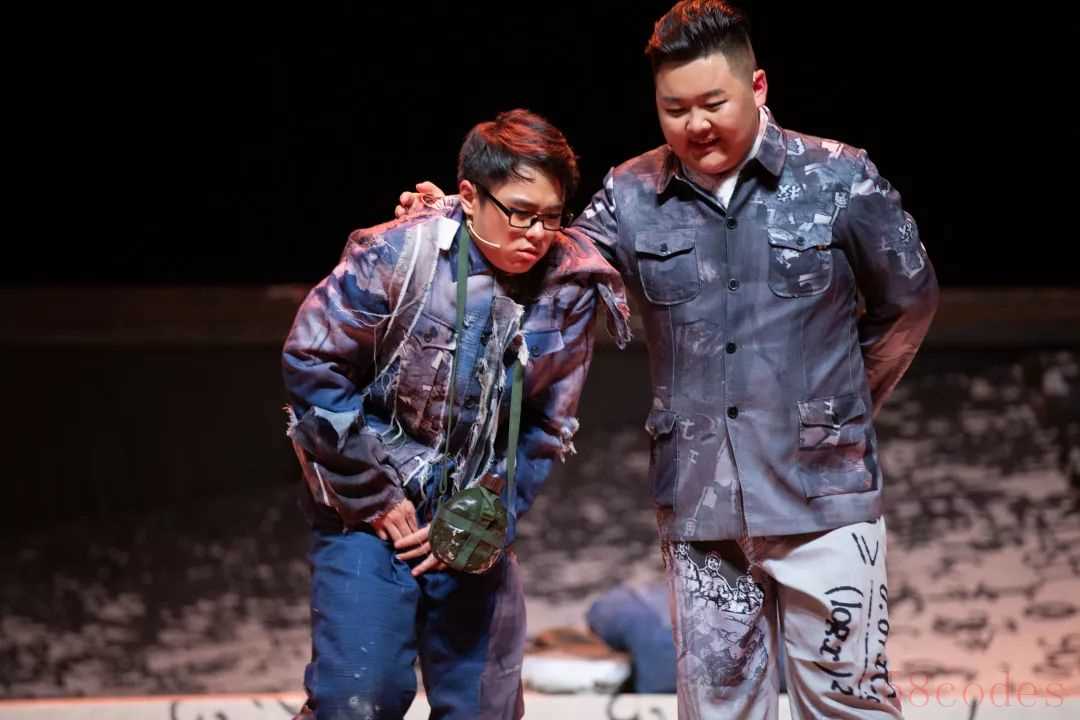

《哥德巴赫猜想》剧照

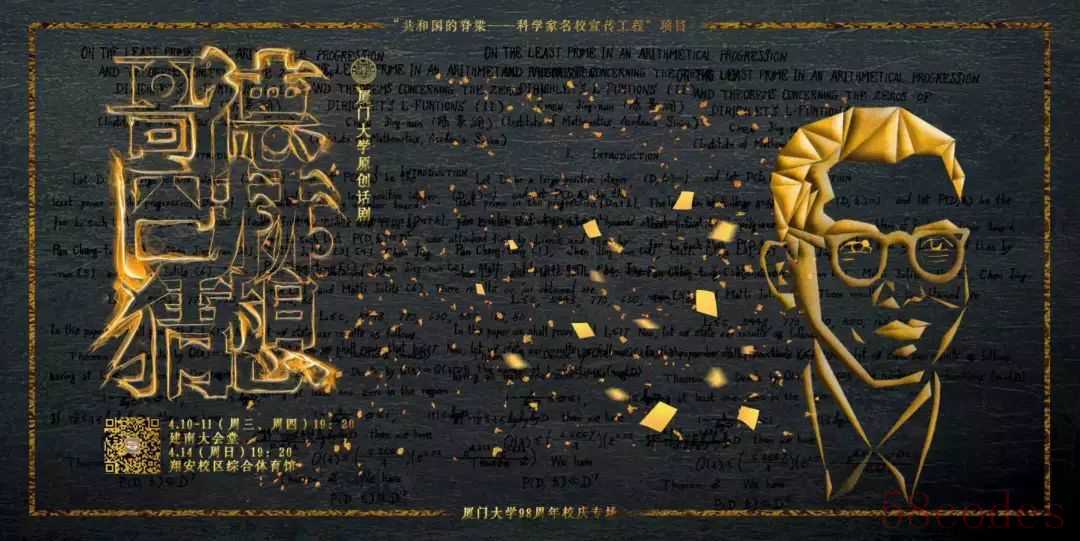

话剧《哥德巴赫猜想》于2014年4月在厦大校庆期间首次公演,荣获第四届中国校园戏剧节优秀剧目奖;2015年9月,荣登北京人民大会堂参加“共和国的脊梁”主题晚会,获得来自戏剧界、科技界领导和专家以及广大观众的广泛好评;2016年厦门大学95周年校庆大会上,《哥德巴赫猜想》剧组被授予全校通令嘉奖。

看过的同学都说好!

<向上滑动,见观后感>

@狸追:“再给我一点时间吧!我要把哥德巴赫猜想由猜想变成一个定理!”大三了,终于去看了心心念念的哥德巴赫猜想这部话剧。看到陈景润的手稿被烧时,眼泪哗哗地就流下来了。边哭心里边想这些人好坏啊,但又想还是剧组演员的演技好。看到纸张飞舞在空中,灯光变换;听到我爱我的祖国,听到自强自强学海何洋洋;听到所有工作人员的名字,是真的感动,也是真的开心。希望明年有幸,再看一次。

历史上的哥德巴赫猜想

是一群人孜孜以求的“皇冠明珠”

现实中的《哥德巴赫猜想》

是一群人戮力同心的共同成果

今天,小夏带你一起

走近这个“神仙剧组”

走近主角以外的“猜想人”

1

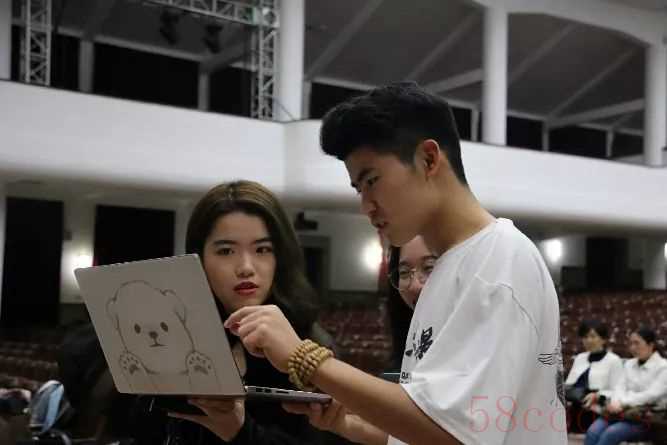

不会摄影画画PS写推送的法学生

不是优秀的设计师

在剧组,有这样一位“与众不同”的工作人员——“踩着高跟鞋,抱着笔记本,满剧组东奔西走;疯狂改稿,集齐了彩虹色的工作服样稿,用‘肝’扛起了《哥德巴赫猜想》剧组的美工大梁;还能用手机拍出单反效果……”

在清一色的人文、外文专业的宣传组中,唯有她来自与话剧风马牛不相及的法学院。同事评价她是“神仙美工”“膝盖收割者(即:收下众人‘膝盖’)”,宣传组组长韩晓敏称赞她的海报“完全看不出是学生做的,比一般同学制作得更专业。”

她就是,2016级本科生宋亦敏。

令人意外的是,这不是她第一年扛起剧组美工的大旗。在遍布宣传中心、美工人员的厦园中,《猜想》剧组决定挽留她继续担任宣传组成员。

2018年,《猜想》剧组在3月底找到亦敏时,决定让她担任海报、展板、周边包、宣传单、工作证、文化衫元素等产品的总设计,然而时间只给了她6天。

6天后,亦敏不但惊人地如期交稿,其设计也几乎是一次通过。

<< 滑动查看下一张图片 >>

今年,她的工作内容在原来的基础上还增加了“门票、原创元素”设计,剧组成员采访,推送制作等任务。连续两年做同样的事,在旁人眼里或许是更加容易,然而只有她知道,再做一次“哥德巴赫”的设计意味着推翻去年的所有创意,难度比第一次接手还要大。

“我有点‘较真’,今年留组也是为了弥补去年设计上一些遗留下来的小遗憾。只要给我足够的时间,我就能做到这个时间里我能达到的最好。”亦敏认真地对小夏说道。

尽管今年时间相对充裕,完成任务的过程也并非一帆风顺。耗时半个月,在电脑上一笔一画描出陈景润先生碑文上的文字,仅仅为了使其成为海报背景中极易被忽略但恰能凸显质感的一部分;熬夜到凌晨3点终于完成了原创字体的设计,然而因为电脑bug全部清零,她来不及难过,又花了12个小时,从头设计;海报改稿无数遍,只为了最终让自己满意的效果……

海报制作过程

高超的美工技能只是她“技能库”的一部分。她担任过“厦门大学法学院”“厦大阳光”等公众号编辑,现参与运营“厦门大学心理咨询与教育中心”及两个个人公众号,总粉丝数6000+;画画、摄影技能MAX,二胡弹奏水平达到社会业余水平最高级……

宋亦敏的摄影及绘画作品

2

电台“张绍刚”:一人分饰8角,

你看出来了吗?

孙诣雯的头上顶着太多光环——厦大电台的播音主持,外貌与音色颇似张绍刚;校主持队的主持人,主持过厦大跨年晚会;喜欢唱、跳、Rap、篮球、台球、高尔夫,还发表过个人小说,才能多到不胜枚举。

人有千面,今天我们只介绍他作为演员的一面。

作为剧组最“重量级”的演员,孙诣雯令人印象深刻的体型客观上使“一人分饰多角”变得异常困难。然而,从小就具有表演天赋的他用高超的演技一下子给了舞台8种截然不同的可能。

《哥德巴赫猜想》的舞台上,其中有4场戏5个角色(中科院的老王、“反右”成员一、歌队成员一、领导、红卫兵成员一等)需要他连着上,往往刚下舞台就得马不停蹄地换装,再以全新的面貌走上舞台。一切发生在电光火石间,而又必须做到不被观众发现的程度。

<向上滑动,找不同>

秘诀就来自他对不同角色的不同音色、形态和年龄感的把控。

(孙诣雯示范音频)

出人意料的是,“戏精”的他并没有专门学过话剧。如果说他身上和《哥德巴赫猜想》存在关联,那一定是与陈景润先生一样来自数学科学学院。

“每个小角色演出的时间短,但要将不同角色都演好,难度也不小。背台词,记调度,记表演,记不同角色的感觉,是我每天要做的事。”为了演好这8个角色,孙诣雯需要付出比饰演单个角色更多的努力。

连续两年都“一人分饰多角”,你觉得累吗?想过放弃吗?

完全没有想过放弃。我觉得能饰演不同的角色,这才是表演的魅力所在。尤其当我听到观众说没看出来这些角色都是同个人演的时候,我心里感觉非常的满足。

3

皇冠上的明珠原来是

“六朝元老”

话剧《猜想》中有两个翩翩起舞的角色,象征着“皇冠上的明珠”。当漫天的手稿飘洒,两位“明珠”不断接近陈景润的扮演者——此时,话剧到达高潮。

其中一位“明珠”的扮演者就是《猜想》剧组中唯一的“六朝元老”,来自厦门大学艺术学院的2016级舞蹈研究生,陈祎超。

身为福建省舞蹈家协会会员、厦门市舞蹈家协会会员,获国际国内舞蹈奖项无数的她,依然眷恋这建南大会堂的一方舞台。

六年来,她参与过话剧《哥德巴赫猜想》30余场的演出。今年,即将毕业的陈祎超将最后一次出演《猜想》。

谈及坚持这么多年的动力,她说道:“对剧组有感情,热爱这个舞台和我的专业。在剧组会学到了很多,比如戏剧和导演方面的技能。觉得做事要有始有终吧,所以最后一年,我还想参加。”

尽管自己的角色没有一句台词,但她依然觉得自己的努力十分有意义:“每个角色都很重要,都有自己的作用和寓意,缺一不可。所有的付出都值得。”

4

“观察组老人”:

不算是正式成员,但我依然是“猜想人”

今年,忙于毕业的人文学院2015级本科生詹晓君并没有正式留在剧组。尽管如此,她的身影依然时常活跃在剧组排练的现场。

从大二进入剧组当导演助理,到大三与指导老师沟通,与各工作组接洽,带整个剧组向前进,再到大四时在舞台一侧观察,给剧组的“小朋友”提建议,詹晓君的《猜想》之旅已经到了第三个年头。

“观察组”的称号是《猜想》剧组的“老人们”自嘲自诩的。没有了职务上的责任,原本可以轻松的詹晓君似乎也未想懈怠。今年4月10日正式演出前夕,她和剧组一起加班到了近凌晨3点。

“对于我来说,剧组就像家一样。我在这里遇到了很多热爱生活,热爱工作,热爱舞台的人,收获了非常非常多的感动。进入《猜想》,是我大学以来做过最有意义的事情,也是可能影响我以后人生的事情。”

每一个镜头,每一处灯光,每一步走位,背后是近百位“猜想人”日日夜夜精巧的设计,辛勤的付出。

以上的4位,也只是这庞大队伍中的一部分。

或许灯光未曾宠幸,或许目光未曾照耀,但为了一个伟大的猜想,为了再现陈景润学长勇攀高峰的科学精神,台前幕后的“猜想人”皆甘之如饴。

谢谢你们,厦大的“猜想人”们!

4月14日

翔安校区综合体育馆

将上演今年校庆期间最后一场《哥德巴赫猜想》

你确定要错过吗?

厦门大学

文:郑廷权

图:《哥德巴赫猜想》剧组 网络 张晴

责任编辑:沈雅威 郑廷权

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏