你说得对,如果数据分析工作仅仅停留在描述性统计,那确实还远未深入。描述性统计只是第一步,它帮助我们了解数据的基本面貌,比如集中趋势(均值、中位数)、离散程度(方差、标准差)、分布形状(偏度、峰度)以及数据的初步模式。

"深入的数据分析,意味着从“是什么”走向“为什么”和“怎么办”,它通常包含以下更复杂的步骤和方法:"

1. "明确业务问题和目标 (Define Business Questions & Objectives):"

"这是最关键的一步,也是区分描述性与探索性/预测性分析的核心。" 深入分析必须有清晰的问题导向。你想要解决什么业务痛点?验证什么假设?发现什么潜在机会或风险?

例如,描述性统计可能告诉你“销售额在下降”,但深入分析要探究“为什么销售额在下降?是哪个产品线?哪个区域?哪个时间段?受哪些因素(如广告投入、竞争对手活动、季节性)影响?”

目标应该具体、可衡量、可实现、相关且有时限 (SMART)。

2. "深入数据探索与假设检验 (In-depth Data Exploration & Hypothesis Testing):"

"超越基本描述:" 使用更复杂的统计方法检验关于数据的假设。

"探索变量间关系:"

"相关性分析:" 衡量两个变量

相关内容:

还在用“本月销售额同比下降10%”交差?真正的数据分析,从不满足于罗列数字,而是逼着数字开口讲业务故事:先抛出可落地的业务假设,再跨系统挖证据,用测算验证赔多少钱能换回客户,最后设监控看策略是否跑偏。本文手把手示范,如何把“SQL工具人”升级为“决策合伙人”,让每一次拆表都指向一句能执行的业务动作。

还在用“本月销售额同比下降10%”交差?真正的数据分析,从不满足于罗列数字,而是逼着数字开口讲业务故事:先抛出可落地的业务假设,再跨系统挖证据,用测算验证赔多少钱能换回客户,最后设监控看策略是否跑偏。本文手把手示范,如何把“SQL工具人”升级为“决策合伙人”,让每一次拆表都指向一句能执行的业务动作。

“你只是罗列数字,你的分析建议是啥?”

“你有没有提出对业务有用的建议,落地了没有?”

很多人听到上边的质问就头皮发麻。名为数据分析师,实则是SQL工具人,每天搓数却没有业务认可的产出,是数据人最怕的事。该如何从数据到业务落地?今天一文讲清楚,同学们记得点个赞,慢慢看哦。

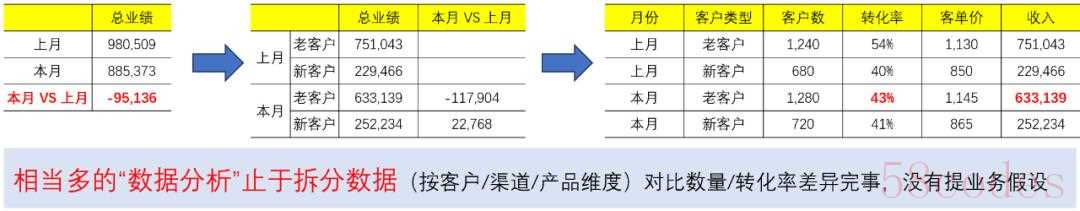

一、从数字到业务假设

首先,分析问题时,不能只停在数字表面。比如分析“业绩下滑问题”,很多人习惯性的只看销售收入数据,把收入拆成:客户数*转化率*客单价,再按地区/客群做个拆分就算完工了(如下图)。

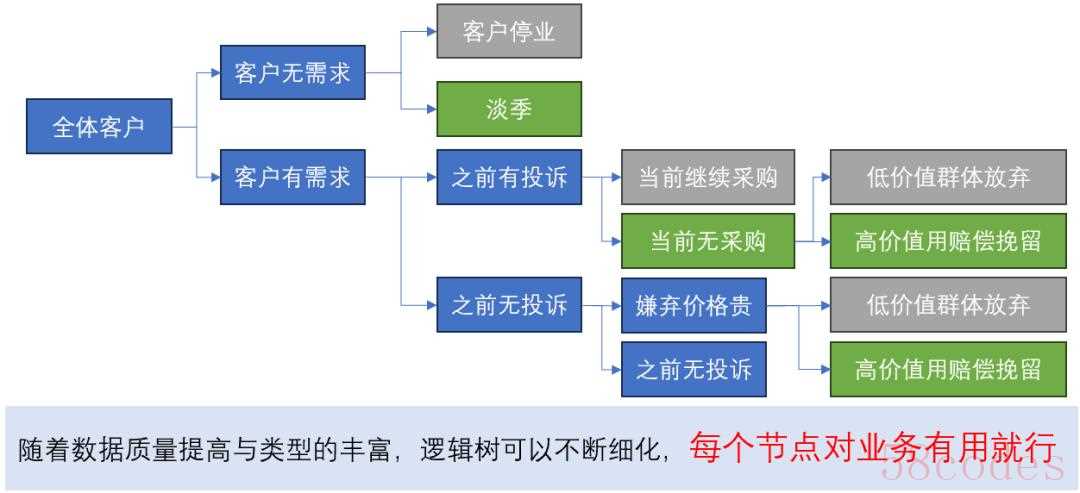

此时的分析是很浅的,即使看到了“老客户消费率下滑”,也能只能写一句:“要搞高”,不能指导任何业务动作。做分析,要先落实到具体的业务假设,比如:

- 客户自己关门了!

- 客户暂时淡季,旺季才有需求

- 客户有需求,但对我司不满意

- 客户没有不满意,但是我司价格太贵

……

这样具体的假设,能指向:解决客户投诉/调整价格/提高服务等具体动作,至少到这一层,才让数据和业务建立联系。有人会说:我的销售数据表里没这些字段,咋办!谁规定了做数据分析只能用一张表的……结合业务假设,综合利用企业各种数据,也是数据分析的职责,具体的,往下看。

二、先解决明显的问题

当假设很多的时候,根据数据详细程度,列出解决问题的顺序,是最重要的工作。问题明显的,容易排查的,优先解决。从简单到复杂,逐步解决问题。

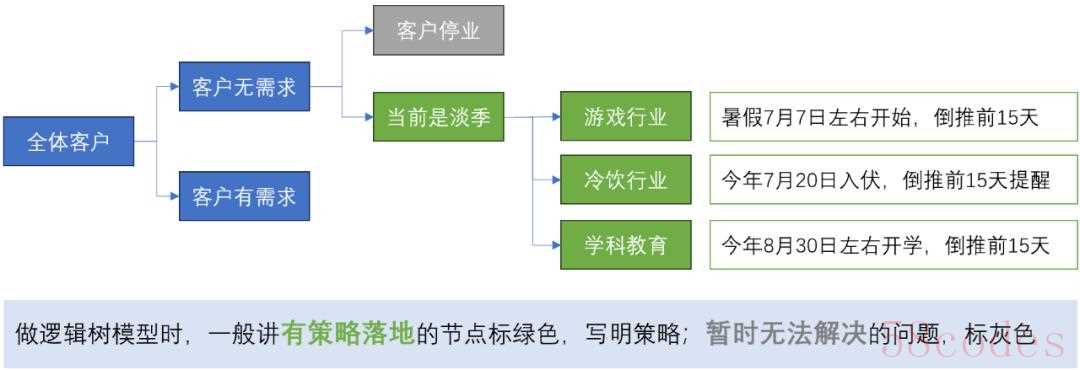

比如在上例中,我司CRM系统有客户回访记录,可直接查询到:“客户本月营业状态”,那么直接把这个数据同销售记录关联起来用。此时,可以做如下图区分。

当数据指向一个可落地的业务动作时,就能停止拆分了。比如:

- 客户自己停业了:我司无法做任何动作,行动中止

- 客户当前淡季:我司暂不跟进,旺季到来前1~2周开始跟进

- 这两条举措都可以落地,此时可以停止拆分。

这里也可以做的更细,比如:不同客户的旺季,时间节点不一样。比如都是暑期旺季,游戏、旅行行业可能和学校放假有关,空调、冷饮可能和气温(小暑/大暑)有关,根据客户历史交易数据+今天气象预报/学校放假时间,做个更细的拆分,提前提醒业务部门,也是OK的(如下图)。

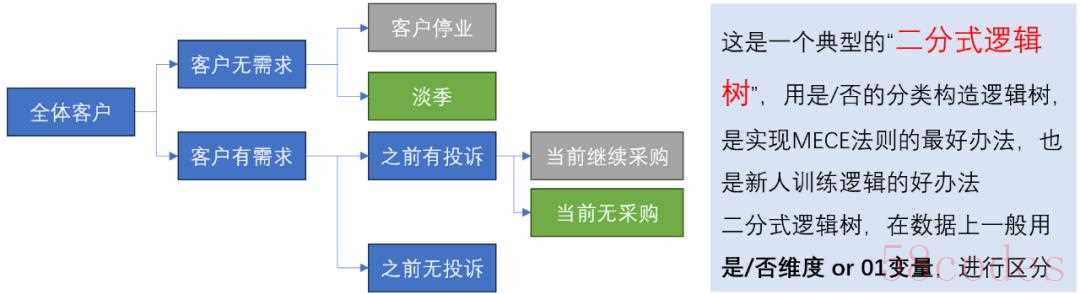

三、用测算做决策依据

类似的,可以进一步细分客户情况。比如从客服系统里调客户投诉记录,查看:是否我司有问题,引发客户投诉,进而导致客户没有付费。此时,我们可以进一步丰富我们的分析逻辑树,逐步解决问题(如下图)。

看到:“我司出现问题”,很有可能你会直观的想到一条对策:“给客户赔钱!”所有涉及价格/补贴/利润的方案,都要做数据测算,避免盲目给优惠导致亏损。

此时可以从OMS系统调客户历史交易数据,计算:

- 客户累计贡献收入多少

- 客户累计贡献毛利多少

- 客户使用服务/权益/补贴,折算费用

从而估算出客户贡献的利润高低,进一步支持业务判断:是否值得给客户赔钱,吸引客户复购。并且可以进一步做价格弹性模型(如下图),支持业务做弹性测试,测测看不同方案的效果差异。

四、监控并排查新问题

理论上,我们可以持续拆分问题,直到各类问题都有明确的业务对策。这样就实现了从数据到业务的落地。本文这里就不赘述后续拆分过程。

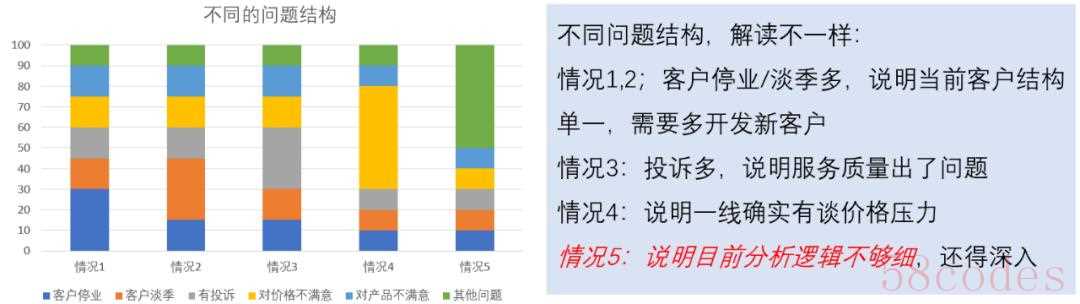

要强调的是:做问题拆分并不是分析的终点。在分清问题以后,可以设定监控指标,观察问题结构的变化。有可能随时间变化,问题的重点已经转移,此时要更换策略。

比如在上例中,我们发现:刚开始的时候,业绩不好主要问题是“客户自身处于淡季”,此时说明我司存量客户结构单一,集中在同一类行业,应努力扩展客户。之后,主要问题变成了“竞争对手价格更低”,此时价格战压力很大,可能要考虑如何控成本,以应对价格战(如下图)

综上可见:企业的数据分析工作,不是解数学题。不是先有一个考试卷子,写清楚了所有条件,然后我们来答题。而是需要我们自己:

- 数据结合业务,思考业务问题

- 从多个系统,多个数据源找资料

- 设立排查顺序,助力业务落地

这样才能做出高质量的分析,而不是困在SQL里当工具人。

本文由人人都是产品经理作者【接地气的陈老师】,微信公众号:【接地气的陈老师】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏