您是想问关于“海底捞”(Haidilao)的问题吗?

“海底捞”是一家非常著名的连锁火锅餐厅,以其极致的服务而闻名。您想了解关于它的哪方面信息呢?

例如,您可以问:

海底捞的特色菜品有哪些? (What are Haidilao's signature dishes?)

海底捞的服务有哪些特别之处? (What makes Haidilao's service so special?)

如何预订海底捞的座位? (How can I book a table at Haidilao?)

海底捞有哪些门店? (Where are Haidilao restaurants located?)

海底捞的捞面怎么样? (How is Haidilao's捞面 (noodle dish)?)

海底捞有英文菜单吗? (Does Haidilao have an English menu?)

请告诉我您具体想了解什么,我会尽力提供相关信息。

相关内容:

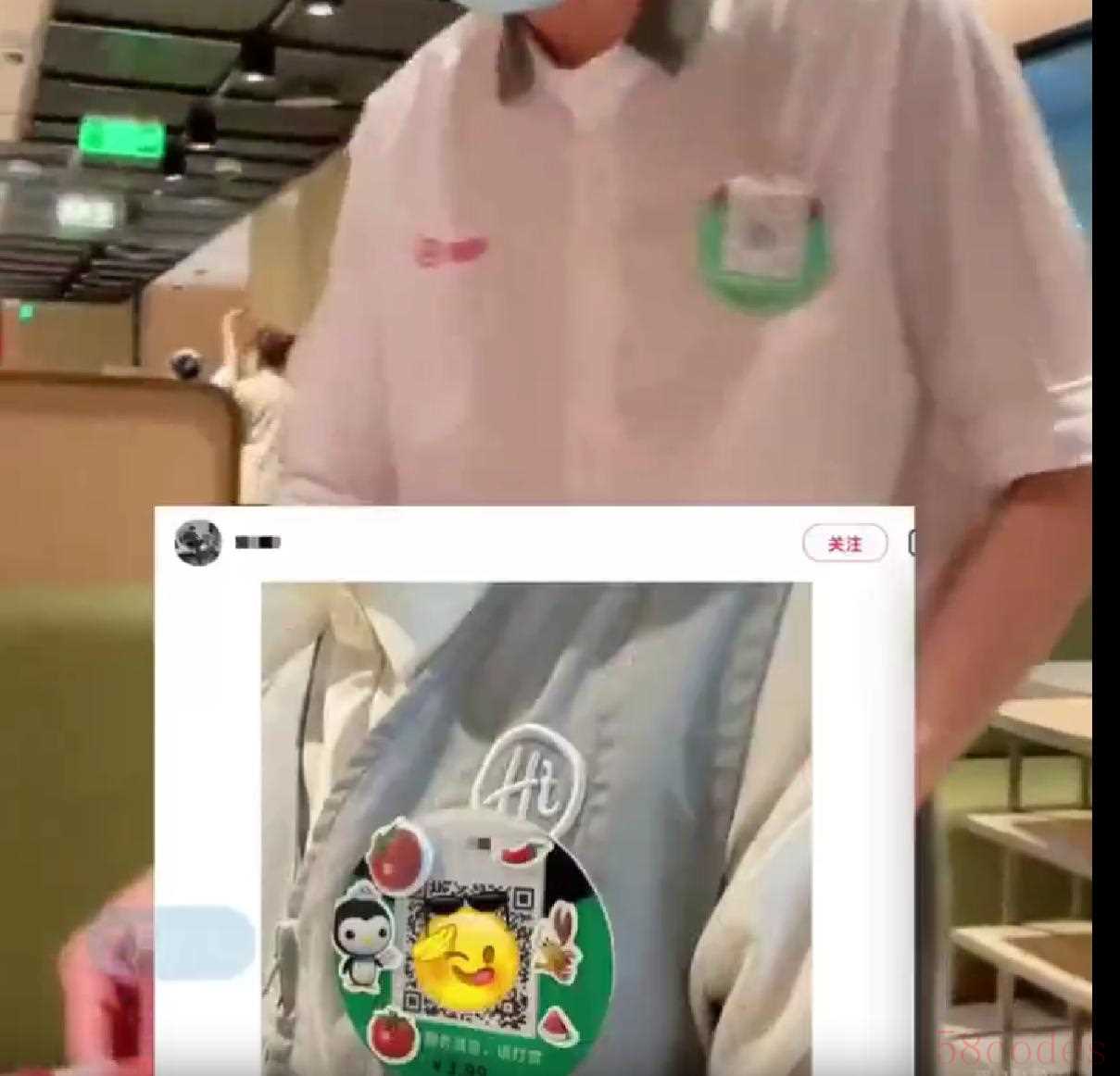

"叮"的一声,王女士的手机弹出微信支付界面。她抬头看了眼面前笑容可掬的服务员,胸前崭新的二维码牌上写着"服务满意请打赏3.99元"。这个周末,海底捞悄然刮起的"打赏风",正在全国各地的门店引发一场关于服务价值的激烈讨论。

二维码背后的文化碰撞

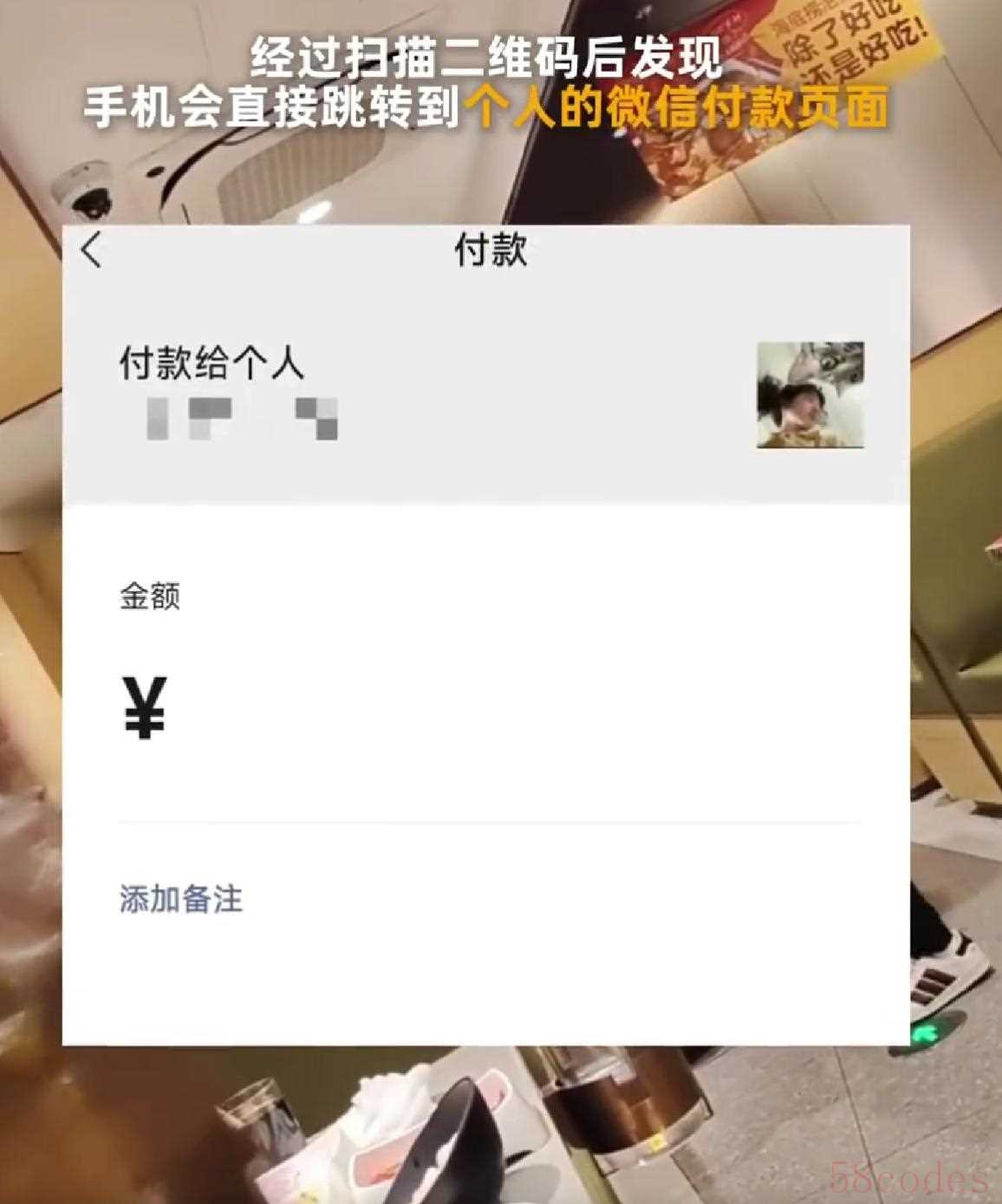

扫描那个蓝白相间的二维码,跳转的不是企业账户,而是服务员的个人收款码。这个设计细节让不少消费者感到诧异——在欧美餐厅,小费通常由餐厅统一分配,而海底捞的做法更像直播平台的"打赏"模式。有网友晒出付款截图:"连金额都精确到分,像是经过精心计算。"3.99元,恰好是海底捞一份捞面的价格,也是大多数人不会犹豫的零钱数目。

历史总是惊人地相似。19世纪中叶,美国新贵们从欧洲带回小费文化时,《纽约时报》形容其传播速度"像杂草和昆虫"。如今海底捞的尝试,恰似当年情景的数字化翻版。不同的是,移动支付让打赏行为变得更便捷,也更具有即时性——服务员刚帮你调好蘸料,二维码就适时地出现在眼前。

服务价值的重新定义

在朝阳区某海底捞门店,李经理向我们展示了后台数据:试行打赏两周,约15%的顾客会扫码,其中70%是25-35岁的年轻人。"这不是强制消费,而是给认可服务的客人多一个表达方式。"他说这话时,隔壁桌的客人正在为拉面师傅的表演鼓掌,却没人扫码——喝彩与打赏,正在构成服务评价的双重标准。

反对声浪比预想的更强烈。"今天3.99,明天会不会变成39.9?"育儿博主"可乐妈妈"的质疑视频获得20万点赞。更尖锐的批评指向服务公平性:当打赏成为可能,服务员是否会区别对待顾客?这种担忧并非空穴来风,20世纪初美国反小费运动的核心诉求,正是反对小费制度造成的服务歧视。

小费文化的中国式改良

仔细观察会发现,海底捞的打赏设计与欧美传统截然不同。没有15%-20%的硬性比例,没有结账时服务生期待的眼神,3.99元的设定更像是一种象征性认可。这种"轻量化"处理,或许是企业对中式消费心理的精准把握——中国人习惯为知识付费打赏,却对实体服务付费心存芥蒂。

在深圳科技园店,我们遇见刚打赏过的程序员小张:"就当请服务员喝杯奶茶。"他的消费观代表了不少年轻群体:不为制度买单,只为情感付费。这种心态下,打赏不再是阶层符号,而变成了一种数字时代的社交礼仪。就像给外卖小哥发红包,给代驾师傅加辛苦费,正在成为移动支付时代的消费新常态。

平衡木上的商业实验

海底捞客服的回应很谨慎:"不影响正常服务。"但消费者更关心的是,当打赏成为选项,原本包含在餐费里的服务是否会降级?美国餐饮业的历史教训摆在眼前:当小费成为服务员主要收入,基础工资被不断压低,最终演变成劳资矛盾的导火索。目前海底捞服务员月薪仍在5000-8000元区间,打赏更像奖金而非必需收入。

这场实验的走向尚不明朗,但已引发行业震动。有消息称,多家连锁餐饮正在观望,准备根据市场反应调整自己的服务策略。在消费升级的大背景下,服务价值的量化评估或许不可避免。只是当二维码挂在胸前,那些真诚的微笑会不会变成精心计算的表演?这个问题,可能比3.99元更值得深思。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏