我们来聊聊“二维码打赏”和“海底捞这招有点昏”这个话题。

这事儿通常指的是,商家(比如餐饮店、商店等)设置一个收款二维码,但这个二维码既收款也“打赏”。所谓的“打赏”,很多时候是指顾客给店员小费,但商家可能并未明确告知顾客这一点,或者设置了诱导顾客打赏的机制。

"为什么说海底捞这招“有点昏”?"

1. "模糊不清,涉嫌误导:" 这是最核心的问题。商家设置一个收款码,顾客扫码付款,但这个码也承担了“打赏”功能。如果商家没有提前、清晰地告知顾客这个码可以打赏,甚至暗示或默认顾客应该打赏,这就构成了对顾客的误导。顾客可能以为这是付款的唯一方式,或者不知道自己扫码的行为是否等于“打赏”。

2. "涉嫌变相强制/暗示性小费:" 虽然海底捞等商家可能会辩称这是自愿的,但通过设置收款码,使得顾客在支付过程中很难完全避开“打赏”这一步。这容易让顾客产生“不赏就是不给脸”或者“不赏会显得小气”的心理压力,从而变相变成了强制或高度暗示性的小费。这与自愿、透明的服务小费文化背道而驰。

3. "破坏公平性:" 如果打赏变成了一种不成文的“

相关内容:

企业要做的,不是引导顾客“打赏”,而是打造一个让顾客无需多花一分钱,也能享受到一致、专业、温暖的服务环境。

图片内容来源于网络

彩云网评特约评论员 陈长

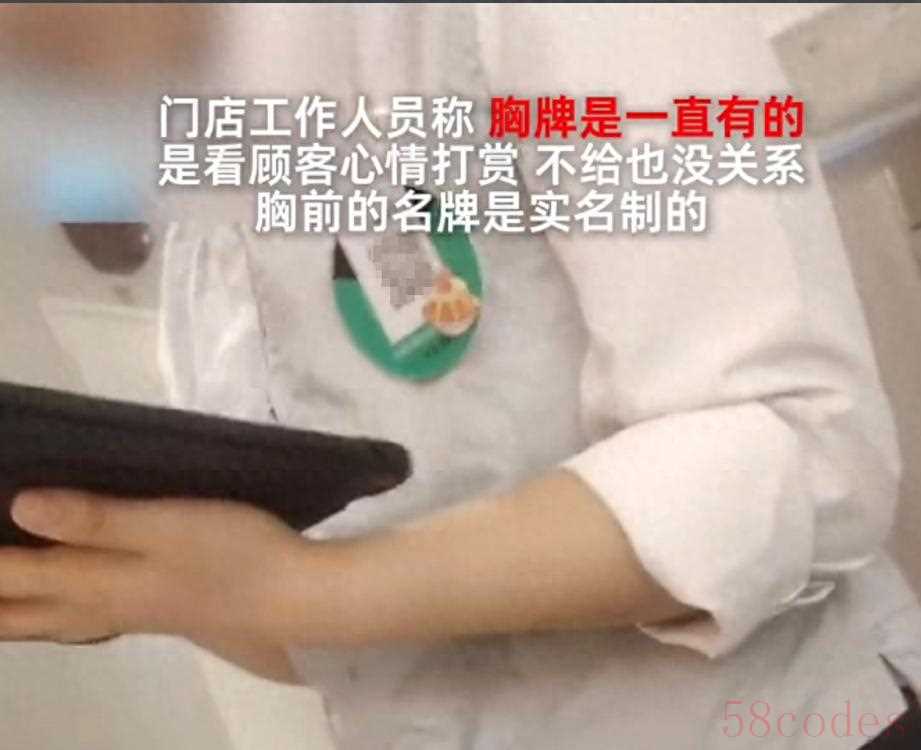

近日,“海底捞服务员胸前戴打赏二维码”的话题引发网友热议并登上微博热搜。网友发帖称,在海底捞部分门店,有服务员胸前戴了一个有“二维码”的胸牌,上面写着“如果服务满意,请打赏¥3.99”。扫描二维码后发现,手机会直接跳转到个人的微信付款页面。

打赏机制看似温情脉脉,却暗藏对消费体验的潜在侵扰。顾客用餐本为享受服务,胸牌上醒目的二维码却在持续提醒:服务有价。尽管涉事门店回应称,“胸牌是一直有的,是看顾客心情打赏的,不给也没关系,胸前的名牌是实名制的。”但现实中部分顾客或出于人情压力,或担忧服务差别对待,不得不“自愿”扫码。这无疑给轻松愉悦的用餐氛围蒙上功利阴影,背离了餐饮服务的本真内核。

更值得注意的是,此举可能悄然腐蚀公平服务的根基。当服务员的收入部分依赖顾客即时打赏,无形中就将每一次添茶倒水、每一句贴心问候置于顾客“值不值”的天平上,趋利本能难免引导其资源向“打赏意愿高”的顾客倾斜。长此以往,服务资源分配不再基于普遍需求,而演变为对“打赏潜力”的暗中衡量。这种无形筛选机制一旦形成,必然导致服务标准的变形与公平性的塌陷:优质服务不再是普惠权利,而异化为一种可议价的商品。服务行业最珍贵的“待客如一”原则,将在这种机制下逐渐风化。

小小的二维码,更折射出企业激励责任的微妙转嫁。明码标价的餐费已经包含了服务成本,提升服务质量、激励员工热情理应由企业自身运营来买单。然而,当顾客在支付了餐费这一基础服务对价后,还需额外支付“满意金”以换取本应享有的优质服务体验,无疑是以“自愿”之名,行成本转嫁之实,即便金额再小也会让人产生被绑架消费的不适感。企业若将此视为提升服务品质的“捷径”,实则是舍本逐末,模糊了自身应承担的核心管理职责。

当然,也有支持者提出,打赏机制可以作为一种“评价工具”,反映顾客真实满意度。但问题在于,金钱评价并不等同于有效反馈。真正的用户评价应建立在明确标准和系统收集的基础上,而非依靠即兴冲动的小额支付。相比起几块钱的打赏,一条具体的意见建议更能帮助企业发现问题、改进服务。因此,与其鼓励扫码打赏,不如推动更科学的客户反馈机制落地,比如电子评分、匿名意见提交等。这种“以评代赏”的模式,既能避免金钱交易的功利性,又能真正聚焦服务品质提升。

此外,服务品质的精进,终究需回归企业管理的坚实根基。与其将压力传导至消费者,不如将资源投入刀刃上。比如,优化基础薪资结构,让辛勤付出获得体面回报;设计透明、公正的绩效评估与晋升体系,让优质服务者拥有可见的职业上升通道;塑造尊重员工、赋能一线的企业文化,激发内生动力。这些看似“笨功夫”,恰是支撑卓越服务可持续性的磐石。

服务行业的本质,是人与人之间的温暖连接。企业要做的,不是引导顾客“打赏”,而是打造一个让顾客无需多花一分钱,也能享受到一致、专业、温暖的服务环境。这才是真正的消费升级,也是行业发展的正确方向。

彩云网评所登载的所有文章仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。欢迎关注彩云网评,投稿邮箱yncywp@163.com,稿费从优。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏